青の補色とは何かを理解しよう

青の補色を理解することは、漫画やイラスト制作で色彩を上手に使いこなす第一歩となります。配色の幅を広げるためにも、基本からしっかり押さえておきましょう。

補色の基本的な考え方

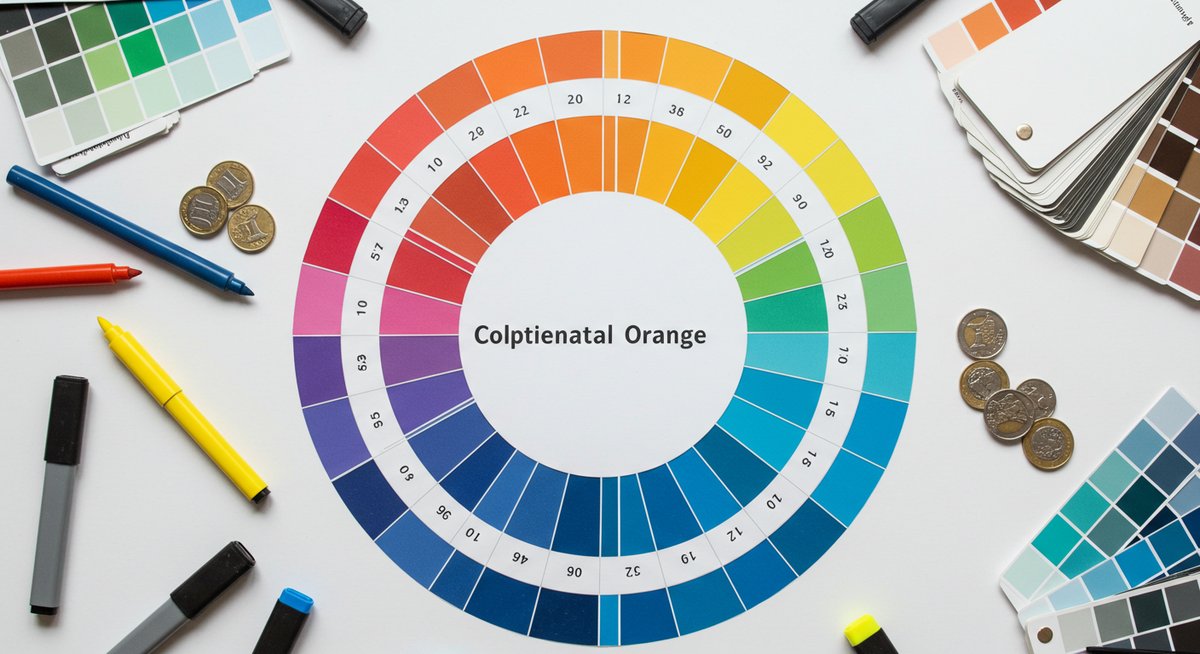

補色とは、色相環(しきそうかん)という色の円で正反対に位置する色同士を指します。この二つの色を組み合わせると、お互いの色をより鮮やかに見せ合う特徴があります。たとえば、青に対する補色はオレンジ系で、両者を並べると色が強調されます。

この関係性は、マンガやイラストだけでなく、日常のデザインやファッションなど、さまざまな分野で活用されています。補色を意識して使うことで、作品全体の印象が引き締まり、見る人の目を引きつけやすくなります。

色相環と補色の関係

色相環は、虹のように色が円状に配置された図で、配色を考えるときに役立ちます。青は色相環の中でもクールで落ち着いた印象を持つ色です。その反対側には、温かみのあるオレンジや黄色が配置されています。

補色の関係を知っておくと、どの色同士が引き立て合うのかが一目でわかります。特に漫画制作では、キャラクターや背景の色を決める際に色相環を参考にすると、バランスのよい配色がしやすくなります。

青色の補色にあたる色の種類

青の補色としてよく使われるのは、オレンジですが、厳密には青の種類によって補色も微妙に異なります。たとえば、やや緑寄りの青(シアン)には赤みがかったオレンジ、標準的な青にはやや黄色寄りのオレンジが補色となります。

補色のバリエーションを知っておくことで、作品の雰囲気や目的に合わせて最適な色を選ぶことができます。また、青から紫に近い色の場合は、黄色が補色に近くなります。色選びに迷ったときは、具体的な色名を表で整理してみるのもおすすめです。

| 青の種類 | 補色 |

|---|---|

| 標準的な青 | オレンジ |

| シアン(緑寄り) | 赤みのオレンジ |

| 藍色(紫寄り) | 黄色 |

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

漫画制作で青の補色を使うメリット

青の補色を効果的に使うことで、漫画のキャラクターや背景に動きや奥行きを与えることができます。ここでは、そのメリットについて詳しく解説します。

キャラクターや背景における配色の工夫

キャラクターの衣装や髪色、背景の小物などに青とその補色を取り入れると、全体の印象がぐっと引き締まります。たとえば、青い髪のキャラクターにオレンジ色のアクセサリーを加えると、キャラが背景に埋もれず、存在感が強まります。

一方で、背景に青と補色を組み合わせて配置すると、遠近感や空間の広がりを生み出しやすくなります。特に夜空や水辺のシーンでは、青基調の背景に暖色をアクセントとして使うことで、画面に温かみや華やかさをプラスできます。

青と補色の組み合わせによる印象の変化

青は冷静さや清潔感、落ち着いた雰囲気を持つ反面、補色であるオレンジは温かみや活力を感じさせます。この対照的な色を同時に使うことで、作品にメリハリが生まれ、見る人の記憶に残りやすくなります。

また、物語の雰囲気やキャラクターの心情に合わせて青と補色のバランスを調整するのも効果的です。たとえば、静かな場面では青を多めに、活発なシーンでは補色を多く使うといった工夫が、作品の世界観づくりに役立ちます。

漫画表現における視認性とアイキャッチ効果

青とその補色を使う最大のメリットは、視認性の向上とアイキャッチ効果にあります。特に、複数のキャラクターや細かい背景が描かれている場面では、色で注目させたい部分をはっきり区別できます。

たとえば、重要なアイテムやセリフの吹き出し、画面の奥行きを強調したい部分に補色を配すると、自然と読者の目が引き寄せられます。こうした工夫で、ストーリーの流れやキャラクターの存在感を分かりやすく演出できるでしょう。

画材選びで知っておきたい青と補色の特徴

画材によって青やその補色の発色や扱いやすさは異なります。ここでは、それぞれの画材の特徴や選び方について解説します。

水彩・コピック・デジタルでの色再現性

水彩絵具は、透明感と柔らかな発色が魅力ですが、青や補色のオレンジが混ざるとくすみやすい傾向があります。発色をきれいに出すには、重ね塗りのタイミングや水分量に注意が必要です。

一方、コピックなどのマーカーは、青や補色をそのまま鮮やかに表現しやすいですが、重ね塗りを繰り返すと紙がよれてしまうことがあります。デジタル画材の場合は、色の再現性が比較的安定しており、レイヤー機能や色調補正で調整がしやすいという利点があります。

青の補色が活きるおすすめ画材例

青や補色の発色を活かしたい場合、以下のような画材がおすすめです。

- 水彩:発色の良い顔料系の青、オレンジ。透明水彩で薄く重ねると立体感が出しやすいです。

- コピック:B(ブルー)、YR(イエロー・レッド)の番号がついたマーカー。芯の細さを使い分けることで細かい表現も可能です。

- デジタル:Adobe PhotoshopやCLIP STUDIO PAINTでは、カラーピッカーで簡単に補色を選べます。発光効果やグラデーションなども活用できます。

使用目的や作業環境に合わせて、画材の特性を活かした色選びをするとよいでしょう。

混色や重ね塗りで注意するポイント

青と補色を直接混ぜると、色が濁ってしまうことが多いです。特にアナログ画材では、混色のバランスや順番に気をつけることが大切です。

重ね塗りの際は、下地の色が透けて見える場合があるので、順番を考えて塗るようにしましょう。デジタルの場合も、彩度が落ちすぎないように透明度や合成モードを調整すると、きれいな発色を保てます。

青と補色を活用した配色テクニック

青と補色の組み合わせは、ちょっとした工夫で作品の印象を大きく変えることができます。具体的な使い方を見ていきましょう。

コマ割りや構図で映える使い方

コマ割りや構図で青と補色を使い分けることで、各コマの印象や場面切り替えをスムーズに表現できます。たとえば、静かなシーンでは青を基調に背景をまとめ、次のアクションシーンで補色を強調することで、読者の感情を動かしやすくなります。

また、漫画のページ全体で青と補色のバランスを意識することで、ストーリーの流れが自然に伝わりやすくなります。コマごとに色の主役を変えるという工夫を取り入れるのもおすすめです。

効果線やハイライトに取り入れる方法

青や補色を効果線やハイライトに使うことで、キャラクターやアイテムの動きや存在感を強調できます。たとえば、青い背景にオレンジ色の効果線を入れると、動きやスピード感が生まれやすくなります。

ハイライトとして補色を使う場合は、明度や彩度を調整して、見せたい部分をより明るく印象的に仕上げるのがポイントです。色の使い分け次第で、同じシーンでも全く違った雰囲気に見せることができます。

青補色コントラストで作品に深みを出すコツ

青と補色のコントラストを強調すると、作品に奥行きや重厚感が生まれます。例えば、背景を青でまとめて、手前のキャラクターに補色を使うことで、遠近感が際立ちます。

このとき、コントラストが強すぎると目立ちすぎてしまう場合もあるため、彩度や明度を工夫して調和をとるのが大切です。色のバランスを意識しながら、作品のテーマや伝えたい雰囲気に合わせて配色を調整してみましょう。

まとめ:青の補色を知れば漫画表現の幅が広がる

青とその補色の関係を理解し、効果的に使い分けることで、漫画やイラスト制作の表現力がぐんと広がります。色の特徴や画材ごとの違いを知り、自分らしい作品づくりに役立ててみてください。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。