黒の作り方を基礎から解説

漫画やイラスト制作で大切な「黒」の作り方について、基本からわかりやすく説明します。身近な画材で手軽に試せる方法を中心にご紹介します。

三原色を使った黒の作り方

絵の具の三原色(赤・青・黄)を混ぜることで、自分好みの黒色を作ることができます。まず、同量ずつ赤・青・黄を混ぜてみましょう。うまく混ざると、深い黒に近い色になりますが、やや暗い茶色や緑っぽさが出ることもあります。

発色や混ぜる分量によって黒の雰囲気が変わるため、少しずつ色を調整しながら混ぜるのがポイントです。青を多めにするとクールな黒、赤を足すと暖かみのある黒に仕上がります。既製の黒と違い、色味の個性を出せるのが三原色混色の魅力です。

青と茶色を混ぜて作る黒

絵の具や色鉛筆で手軽に黒を作りたいときは、青系と茶色系を混ぜる方法もおすすめです。青にはインディゴやウルトラマリン、茶色にはバーントシエナやアンバーが使いやすいです。

この方法では、深みのある渋い黒が作れます。混ぜ方によっては、青みや茶色味が残るので、作品の雰囲気に合わせて調整しましょう。たとえば、夜空や影の部分には青多めの黒、木や土の表現には茶色多めの黒がよく合います。実際に少しずつ色を足しながら、理想の黒に近づけてください。

補色を組み合わせてできる黒

補色とは、色相環で正反対に位置する色どうしのことです。たとえば、赤と緑、青とオレンジ、黄と紫などが補色の関係にあります。これらを混ぜると、彩度が下がり黒に近い濃い色が生まれます。

この方法は、混色による濁りをうまく利用したやり方です。どの色を多めにするかによって、できあがる黒の印象も変わります。補色混色は少量ずつ色を加えて好みの濃さに調整するのがコツです。自分らしい黒のバリエーションを楽しみたいときに、ぜひ試してみてください。

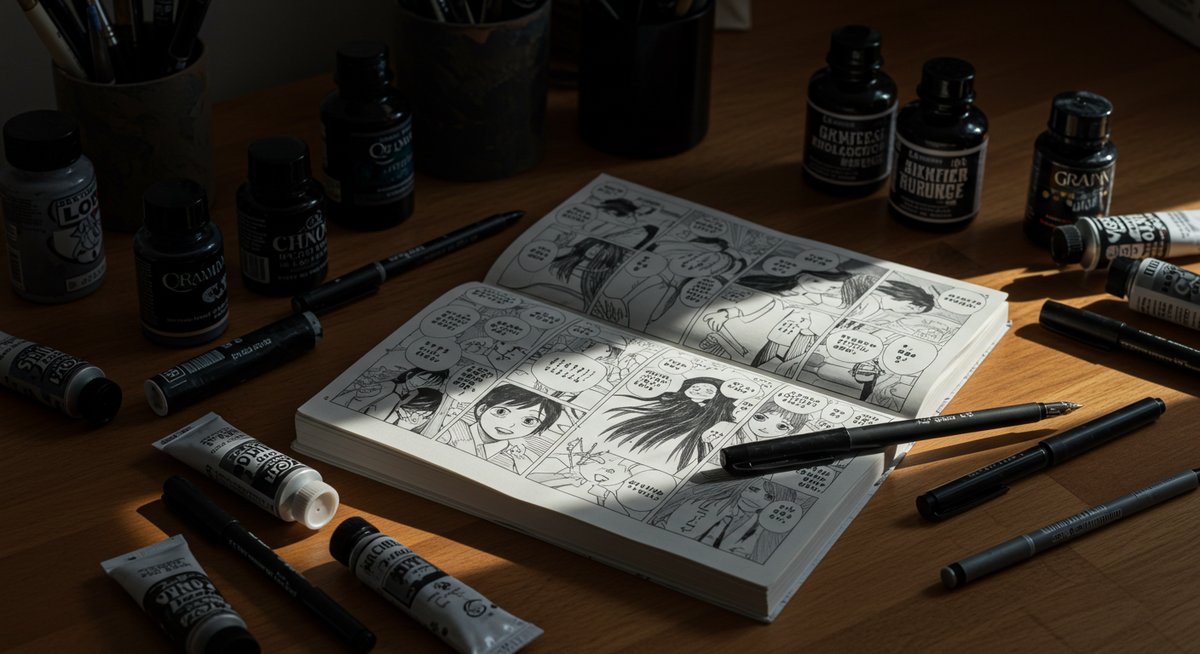

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

漫画制作で役立つ黒の表現テクニック

黒色は単に塗りつぶすだけでなく、さまざまな表現に使えます。漫画の雰囲気やキャラクターの個性を引き立てるテクニックを紹介します。

濃淡や質感を活かした黒の塗り分け

黒を使うときは、単色でベタ塗りするだけでなく、濃淡や質感を工夫することで絵に奥行きや立体感が生まれます。たとえば、ブラシや筆先を変えて塗ると、ざらついた質感や滑らかな面を表現できます。

また、同じ黒でも水を多く含ませて薄めたり、線の重なり具合を変えたりすると、柔らかい影や硬い影など、異なる印象を出せます。髪や服、背景などパーツごとに塗り分けることで、画面にリズムが生まれます。塗り方を変えるだけで、作品の雰囲気は大きく変わるので、いろいろな塗り分けを試してみてください。

透明感や深みを出す黒の重ね塗り

黒一色だけだと重たく感じる場合には、透明感や深みを意識して重ね塗りをしてみましょう。薄く色を重ねる「グレーズ」という技法を使うと、奥行きのある美しい黒を表現できます。

たとえば、まず薄いグレーで下地を塗り、乾かした後で黒や濃い色を重ねていきます。そうすることで、下の色がほんのり透けて見え、単調にならずに済みます。また、異なる色味(たとえば青みがかった黒や赤みのある黒)を少しずつ重ねると、独特の深みが生まれます。重ねる回数や色味を変えることで、より印象的な黒を作ることができます。

影や効果線に適した黒の使い方

漫画制作では、黒は影や効果線としても重要な役割を果たします。影を描くときは、真っ黒で全てを塗りつぶすのではなく、部分的にグレーを使い分けたり、線の太さや密度を調整したりします。

効果線は、動きやスピード感を表すために使われる線です。黒で描くことで迫力を出すことができ、シーンを印象的に演出できます。下記のように使い分けると便利です。

- 影:薄いグレーや濃淡を使い、立体感や距離感を演出

- 効果線:太さや長さを変え、スピードや力強さを表現

- ベタ塗り:背景や衣服などでシンプルな印象を生む

状況に応じて黒の使い方を変えることで、絵に説得力が生まれます。

画材ごとに異なる黒の特徴と選び方

黒色の特徴や表現力は、使う画材によって大きく異なります。ここでは、代表的な画材ごとの黒の特徴や選び方についてまとめます。

水彩絵の具の黒の特徴と活用法

水彩絵の具の黒は、透明感のある仕上がりが特徴です。水の量を調整することで、淡いグレーから濃い黒まで幅広い表現が可能です。

水彩の黒は、薄く伸ばして重ね塗りすることで、深みや立体感を簡単に出すことができます。紙の質感を活かした柔らかい黒や、締まりのあるシャープな黒を描き分けることができます。さらに、他の色と混ぜ合わせて自分好みの黒を作ることもできるので、表現の幅が広がります。ただし、乾くと色が薄くなることがあるため、仕上がりを見ながら何度か重ねるのがコツです。

コピックやマーカーでの黒の表現

コピックやアルコールマーカーの黒は、発色がはっきりしていてムラなく塗れるのが特長です。ベタ塗りだけでなく、ぼかしやグラデーションも比較的簡単に表現できます。

コピックの黒にはいくつか種類があり、わずかに青みや茶色みのある「ニュアンスブラック」もあります。使い分けることで、同じ黒でも違った印象が出せます。また、マーカーは紙質や重ね塗りの回数によって濃淡が調整しやすいので、キャラクターの服や小物、背景など幅広い場面で活用できます。マーカーの特性を活かして、思い通りの黒を表現してみてください。

インクや筆ペンの黒とその使い分け

インクや筆ペンは、線画や細かい描写に適した画材です。乾くと耐水性になるタイプも多く、上から色を塗り重ねてもにじみにくいという利点があります。

インクの黒はとても濃く、パリッとした印象に仕上がります。筆ペンは、筆圧を変えることで細かい線から太い線まで自在にコントロールできるので、さまざまな表情の黒を描き分けることができます。下記のように使い分けると便利です。

- インク:均一でシャープな黒、線画やベタ塗りに適している

- 筆ペン:強弱のある線や、和風な表現に向いている

どちらも手軽に濃い黒が出せるので、漫画制作には欠かせないアイテムです。

初心者が知っておきたい混色のコツと注意点

黒を自作する際は、混色の順番や量バランスに注意が必要です。失敗を防ぐための基本とコツをまとめます。

黒を作るときの混色の順番とポイント

まず、使う色の「明るい色」から順に混ぜていくのが基本です。たとえば、黄色→赤→青の順で混ぜ、最後に黒さを見ながら少しずつ足していきます。

最初から黒や暗い色を多く入れると、色の調整が難しくなります。途中で止めて様子を見ることで、思ったより暗くなりすぎる失敗を防げます。どの色を多くするかで黒のニュアンスが大きく変わるため、混ぜる前に小さな紙でテストしてから本番に使うのがおすすめです。

彩度や明度をコントロールする方法

黒を混ぜていくと、思い通りの暗さや鮮やかさにならないことがあります。そんなときは、彩度(鮮やかさ)と明度(明るさ)を意識して調整しましょう。

- 彩度を下げたい場合:補色どうしを混ぜる

- 明度を下げたい場合:少しずつ濃い色を追加

反対に、黒が濁って重たくなりすぎた場合は、少しだけ明るい色や透明な色を加えてバランスをとると、見た目が柔らかくなります。色のバランスを細かく調整することで、自分の好みに近い黒を作ることができます。

失敗しにくい黒の色調整テクニック

黒の混色でありがちな失敗は、色が濁ってしまうことや、思わぬ色味が出てしまうことです。これを避けるためのテクニックをいくつかご紹介します。

- 少量ずつ色を加える

- 使う色をなるべく3色以内におさえる

- 色を混ぜるごとに紙でテストする

また、元の絵の具が乾くと色味が変わることも多いため、必ず乾いた状態を確認してから仕上げに入ると安心です。予想外の仕上がりにならないよう、慎重に一つずつ工程を進めることが大切です。

まとめ:漫画表現を豊かにする黒の使い方と画材選びのポイント

黒は漫画制作に欠かせない色であり、混色や画材の選び方次第で表現の幅が大きく広がります。自分らしい黒を作りたいときは、三原色や補色を試してみたり、画材ごとの特徴を活かすことがポイントです。

また、濃淡や重ね塗り、質感の工夫など、さまざまなテクニックを組み合わせて作品に深みを与えてみてください。初心者の方も、混色で失敗しにくい順番や量を意識すれば、自分だけの黒を楽しむことができます。画材や技法を使い分けながら、豊かな表現を目指しましょう。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。