画家モネの少し変わった代表作を知る

モネは多くの名作を残していますが、中には一般的なイメージとは異なる、独自の個性が際立つ作品も存在します。ここでは、代表作の中でも特に異彩を放つ作品や、他の作品との違いについて解説します。

代表作の中で異彩を放つラジャポネーズの魅力

「ラジャポネーズ」は、モネの作品の中でも異彩を放つ一枚です。この作品では、フランス人女性が鮮やかな日本の着物をまとい、扇子を手にしています。西洋画家でありながら、東洋の文化に魅せられたモネの新しい表現が感じられる作品です。

当時、ヨーロッパでは日本趣味(ジャポニスム)が流行していました。モネもその影響を受け、伝統的な西洋画の枠を超えた試みを行っています。色使いの大胆さや、着物の柄の緻密な描写は、他の印象派作品と比べても異なる個性が際立っています。このように「ラジャポネーズ」は、モネが多様な文化から刺激を受けていたことを示しています。

印象日の出と他作品との違い

「印象、日の出」は、モネが印象派を象徴する作品として知られています。この絵は、港の朝焼けを描いたものですが、細かなディテールよりも、光と色彩で雰囲気を表現する点が大きな特徴です。

他の作品と異なり、輪郭がはっきりせず、筆のタッチも粗めです。これにより、見る人それぞれが朝の空気や光の変化を感じ取ることができます。また、現実をそのまま写すのではなく、心に残る印象を大切にした点がこの作品の大きな魅力です。印象派の原点として、他の伝統的な絵画とは異なる新しさが表れています。

連作積みわらに見る独自の表現

モネの「積みわら」シリーズは、同じ場所、同じモチーフをさまざまな時間帯や天候で描き分けた連作です。どの絵も積みわら自体は変わりませんが、周囲の光や色が違うことで、それぞれが異なる表情を持ちます。

この連作では、自然の移ろいや季節の変化を感じることができます。色彩や影のつけ方も工夫されていて、時間の経過による景色の変化がリアルに伝わってきます。こうした描き方は、モネ独自の観察力と表現力が反映されたもので、一般的な静物画や風景画とは異なる魅力を持っています。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

モネが用いた画材とその特徴

モネの作品には、独特の色使いや質感の表現があります。それを可能にしたのは、当時発展した画材や新しい技法です。ここではモネが使った画材や、その特徴について紹介します。

油絵具と色彩表現の進化

モネは主に油絵具を使って作品を描いていました。19世紀半ばになると、絵具はチューブ入りで販売されるようになり、携帯や保存が便利になりました。この変化は、画家が屋外に持ち出して自由に描くことを可能にしました。

また、モネは鮮やかな色をそのままキャンバスにのせることを好みました。色を混ぜすぎず、隣り合う色同士で目に美しい効果を生み出す方法を用いています。これによって、水面のきらめきや空の明るさなど、光の効果を鮮明に表現することができました。油絵具の進化が、モネの独自の色彩表現を支えたと言えるでしょう。

筆とタッチが生み出す独特の質感

モネの絵には、筆のタッチがはっきり残っているのが特徴です。細い筆や幅広い筆を使い分け、同じ場所でも何度も重ね塗りを行うことで、絵の表面に凹凸が生まれます。

この技法によって、水の揺らぎや木々の葉のざわめきなど、見る人の目にも質感が伝わります。筆の運び方によるリズムや動きは、静かな風景にも生き生きとした印象を与えています。手作業の温もりや、その場の空気感まで伝わるような表現が生まれた背景には、筆へのこだわりがありました。

屋外制作で活かされた道具類

モネが風景画を多く残せた理由のひとつに、屋外制作に適した道具の存在があります。持ち運びに便利なイーゼルや、天候に合わせて使い分けるパレットなどが工夫されていました。

さらに、折りたたみ式の椅子や日よけの帽子、水や食事を入れる小さなバッグも必需品でした。これらの道具は、長時間の屋外作業を快適にし、自然の中でじっくりと風景を観察できるようサポートしていました。こうした工夫が、リアルな自然光や空気感を描くことにつながっています。

モネの代表作が生まれた背景と時代性

モネの作品は、ただ美しいだけでなく、当時の社会や芸術の流れとも深く関わっています。ここでは、印象派の誕生やフランス社会の変化、仲間との交流など、作品に影響を与えた背景を探ります。

印象派誕生とモネの挑戦

モネの「印象、日の出」は、印象派という新しい芸術運動の名前の由来にもなりました。モネたちは、従来のアカデミックな絵画に満足せず、より自由で個性的な表現を目指していました。

特に、自然の光や空気感を大切にし、瞬間的な印象を描き出したいという思いが強かったと言われています。伝統にとらわれず、新しい表現を追求する姿勢は、当時の画壇では評価されにくいこともありましたが、やがて多くの共感を呼び、印象派は大きな流れとなっていきました。

フランス社会と芸術の変化

19世紀のフランスは、産業革命や都市化が進み、人々の暮らしや価値観が大きく変化していました。これにより、芸術の世界でも新しい表現や題材が求められるようになりました。

モネの風景画や日常のひとコマを切り取った作品は、当時の人々に新鮮な驚きを与えました。また、絵画の発表方法も変化し、公募展以外の場で自分たちの作品を披露する機会が増えていきます。こうした社会の動きが、モネたちの活動を後押ししました。

画家仲間との交流が与えた影響

モネは同じ時代を生きた画家たちと深い交流がありました。ルノワールやピサロ、シスレーなど、印象派の仲間たちとは技法や表現について意見交換を行い、お互いの刺激となっていました。

また、共同で展覧会を開いたり、作品について語り合ったりする中で、モネ自身の絵画観も広がっていきました。画家仲間との切磋琢磨が、より豊かな作品づくりにつながったと言えるでしょう。

日本で鑑賞できるモネの作品と美術館

日本でも、モネの原画を実際に見ることができる美術館がいくつかあります。ここでは、日本国内でモネの名作を鑑賞できる美術館と、見どころを紹介します。

国立西洋美術館で出会える名画

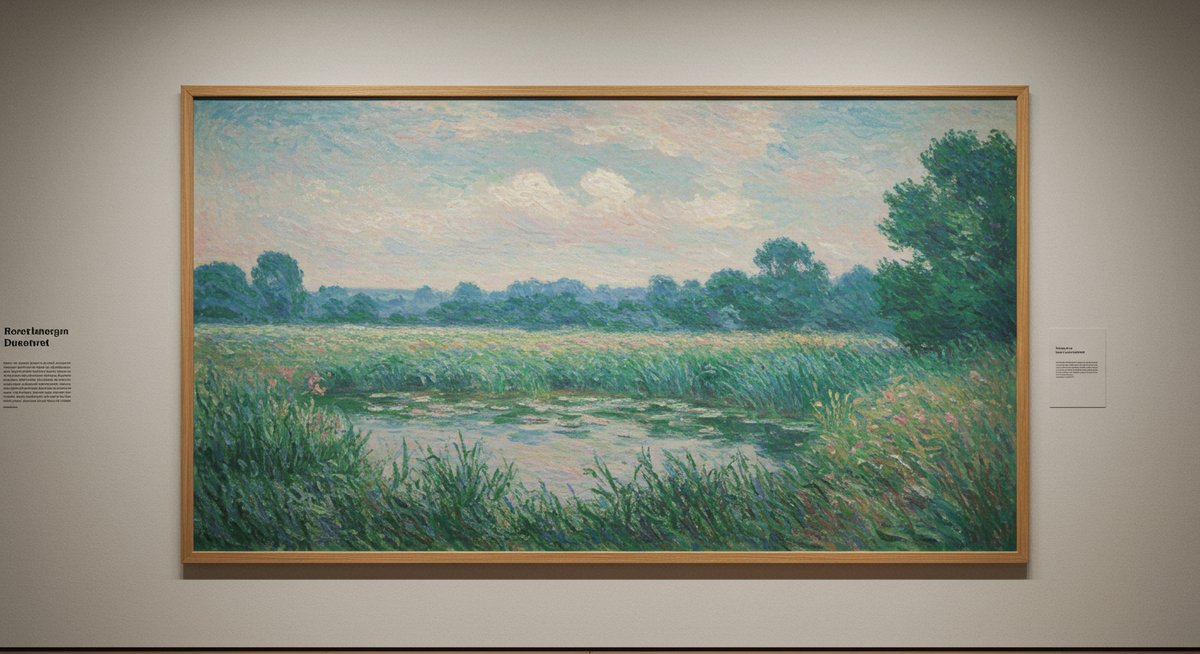

東京・上野にある国立西洋美術館では、モネの「睡蓮」や「アルジャントゥイユの舟着場」など、代表作を常設展示しています。これらの作品は、色の重なりや筆使いの繊細さを間近で感じられる貴重な機会です。

また、館内ではモネ以外の印象派や西洋絵画も多く鑑賞できます。アクセスも便利なため、初めてモネの作品を観る方にもおすすめです。作品ごとの解説も充実しており、モネの絵画を深く理解したい場合に適しています。

ポーラ美術館のコレクション

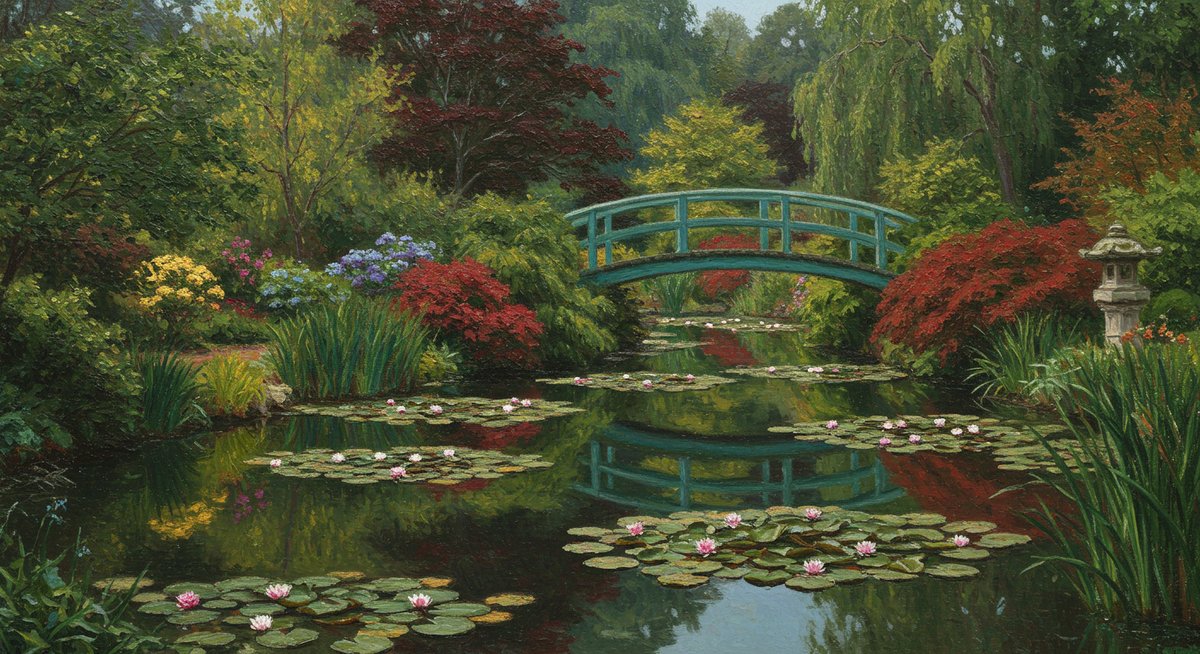

箱根に位置するポーラ美術館も、モネの絵画を所蔵しています。自然豊かな環境とともに、ガラス張りの展示室でモネの色彩豊かな作品が楽しめます。

ここでは、「睡蓮」シリーズのほか、風景画も展示されています。美術館自体が森の中にあり、展示空間の明るさや開放感が作品の魅力を引き立てています。静かな環境でゆっくりと絵画を楽しみたい方には、特におすすめです。

地中美術館の睡蓮と日本のファン

香川県直島にある地中美術館は、自然と一体化した独特の建築が特徴です。館内には、モネの「睡蓮」シリーズが特別に展示されています。自然光を活かした展示方法により、時間帯や天候によって絵の印象が変わるのも魅力です。

地中美術館は、アートファンだけでなく多くの観光客にも人気があります。日本各地からモネのファンが集まり、作品とともに建物や自然も楽しめる特別な空間となっています。

まとめ:モネの画材と独自表現が生み出す唯一無二の世界

モネは、時代の流れや新しい画材を積極的に取り入れながら、独自の観察力と表現力で数々の名作を生み出しました。彼の作品は、色彩や光の変化、素材の持つ質感など、多くの工夫が込められています。

現代でも、その世界観は多くの人に感動を与え続けています。モネの画材や表現方法に注目することで、作品が持つ奥深さや、時代ごとの新しい挑戦もより深く楽しむことができるでしょう。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。