補色の組み合わせを理解するための基本知識

補色は漫画やイラストの色使いを考えるうえで重要なポイントになります。まずは、補色の基本や色の関係性を分かりやすく解説します。

補色とはどのような色か

補色とは、色相環(しきそうかん)という色の並び方で向かい合う位置にある2つの色のことを指します。例えば赤と緑、青とオレンジのような関係が補色です。こうした色同士は、組み合わせると互いの色味を引き立て合い、視覚的な強いコントラストを生み出します。

イラストなどで補色を使うと、絵全体にメリハリが生まれ、印象的な仕上がりになります。ただし、鮮やかな補色同士を多用すると目に強すぎると感じる場合もあるため、使い方には注意が必要です。補色は原色同士だけでなく、中間色にも存在しますので、色選びの幅が広がります。

補色と反対色の違い

補色と反対色は混同されやすい言葉ですが、厳密には意味が異なります。補色は色相環上で正反対に位置する色のことを指しますが、反対色は日常的に「目立つ色」や「対照的な色」として使われることが多い言葉です。

たとえば、黄色の補色は紫ですが、黄色と青も人によっては「反対色」と感じることがあります。このように反対色は主観的なイメージが強く、理論的な裏付けがあるのは補色です。漫画やイラストで色彩設計を考えるときは、理論に基づいた補色を意識することで、より計画的な配色ができます。

色相環を使った補色の探し方

色相環は、赤、黄、青などの基本色を円形に並べたもので、補色を探す際の便利な道具です。使い方はとてもシンプルで、自分が使いたい色を色相環で探し、その真向かいにある色が補色となります。

たとえば、青系の色を選んだ場合、色相環で対になる位置にはオレンジ系がきます。このように、色相環を使うことで直感的に補色のペアを見つけることができます。画材屋やネット上でもさまざまな色相環が手に入るので、1つ持っておくと色選びの参考になります。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

漫画制作で活かせる補色の活用法

漫画制作において補色の活用は、キャラクターや背景、コマの印象を大きく左右します。ここでは、表現力を高めるための具体的な方法を紹介します。

補色が与える印象と心理的効果

補色の組み合わせは視覚的に強い印象を与えるため、注目させたいシーンやキャラクターの登場時によく使われます。たとえば、赤と緑の補色コンビはエネルギーや刺激を感じさせる効果があり、対立や緊張感を演出したい場面で役立ちます。

また、青とオレンジの補色は、落ち着きと活力のバランスがとれ、感動や温かみ、冷静さを表現したいときに活用できます。補色は使い方によっては目立ちすぎることもあるので、絵全体の調和を意識しながら取り入れると、読者にも伝わりやすい印象となります。

キャラクターデザインにおける補色の使い方

キャラクターを印象付けるために、衣装や髪、アクセサリーの色に補色を取り入れる方法があります。たとえば、主人公の服を青色にし、アクセントにオレンジ色を足すことで、キャラクターが活き活きと映えます。

また、ライバルキャラや対立する人物同士の配色を補色にすることで、物語の関係性を視覚的に表現できます。補色を使いすぎず、小物や背景など部分的に使うのも効果的です。次のような使い方が参考になります。

- 主人公:青+オレンジのアクセント

- ライバル:赤+緑の小物

- サブキャラ:紫+黄色の小物や背景

背景やコマ割りで効果的な補色の組み合わせ

背景やコマ割りでは、補色の組み合わせを使うことで場面ごとの雰囲気を明確にできます。たとえば、穏やかな日常シーンでは控えめな補色を使い、クライマックスや重要な瞬間でははっきりとした補色を取り入れると、読者の目を引きやすくなります。

さらに、コマの分割線や吹き出しに補色を使うことで、キャラクターの感情や場面の切り替えがわかりやすくなります。背景の色味を変えることで、同じキャラクターでも違った印象を持たせることができるため、場面ごとに補色で変化をつけるのも効果的です。

画材選びに役立つ補色の知識

漫画やイラストを描く際、画材ごとに補色の使い方や表現方法が異なります。画材の特徴に合わせて補色を活用するポイントを解説します。

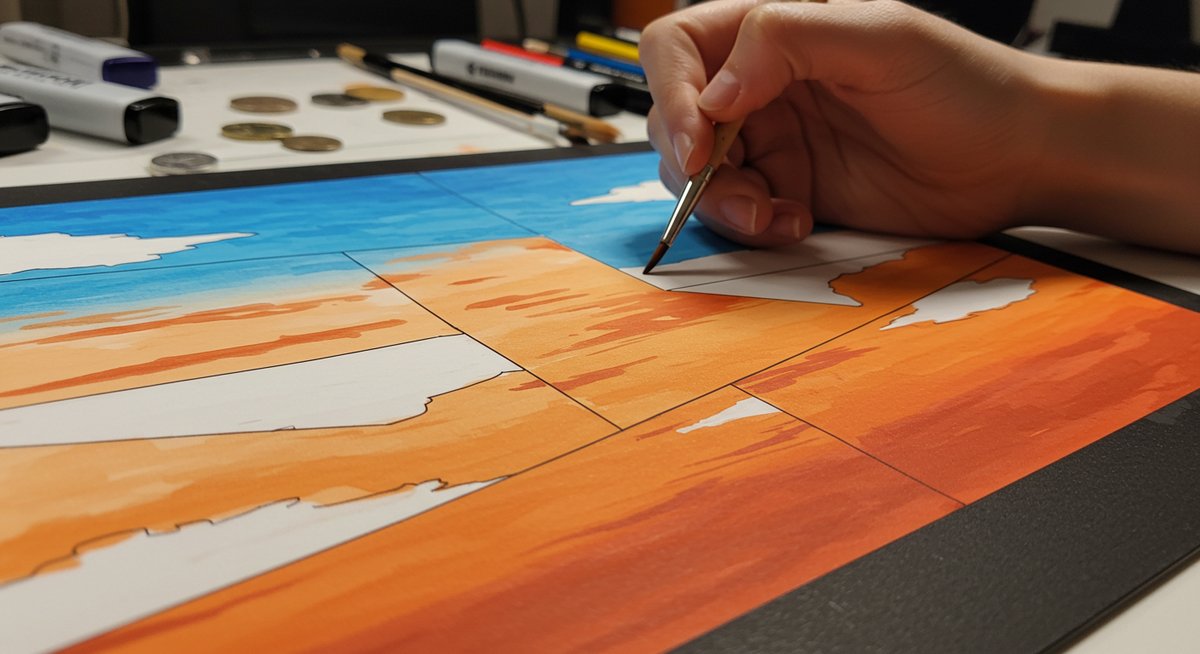

水彩やアクリルでの補色の表現方法

水彩やアクリル絵の具では、補色同士を混ぜると色がくすみやすく、グレーや茶色に変化します。これは絵の中で自然な影や立体感を表現したいときに便利です。たとえば、青とオレンジを重ねると自然な影色になるため、人物や物体の陰影表現に使えます。

また、鮮やかな発色を保ちたい場合は、補色をあえて隣り合わせに配置する方法が有効です。背景と前景で補色を組み合わせると、描いたものがはっきりと目立ちます。水彩やアクリルは混色のコントロールが重要なので、試し塗りをしながら補色のバランスを探るのがおすすめです。

デジタル画材と補色の相性

デジタル画材は色数が豊富で、補色の組み合わせを気軽に試すことができます。例えば、レイヤー機能を使えば、補色同士の重なり具合や発色を何度も修正できるのが利点です。

色相環ツールやカラーピッカーを使うことで、直感的に補色を見つけやすくなります。デジタルならではの効果として、補色の明度や彩度を細かく調整できるため、自然な影や光を表現することができます。さらに、補色を使ったグラデーションや光の演出も簡単にできるので、作品の仕上がりに幅が出ます。

色鉛筆やコピックで補色を活かすテクニック

色鉛筆やコピックなどの画材では、補色を重ね塗りすることで深みのある色を作り出すことができます。たとえば、青の上に軽くオレンジを塗ることで、鮮やかすぎない落ち着いたトーンに仕上げられます。

また、補色を並べて塗ることで色同士が引き立ち、絵に立体感やインパクトを与えます。コピックのようなマーカーは、透け感のある発色を活かして補色を工夫することが重要です。下地に一方の色を塗り、その上に補色を加えることで、自然な色合いや奥行きを演出できます。

補色の組み合わせ例と応用テクニック

補色の組み合わせにはさまざまなパターンや応用法があります。ここでは、具体例やバランスの取り方、作品への活用事例を紹介します。

代表的な補色の組み合わせパターン

代表的な補色の組み合わせは色相環をもとにいくつか決まっています。主な例を表にまとめました。

| 色A | 補色(色B) | 印象 |

|---|---|---|

| 赤 | 緑 | 活力・刺激 |

| 青 | オレンジ | 冷静・温かみ |

| 黄色 | 紫 | 明るさ・神秘 |

これらの組み合わせはキャラクターの衣装や背景、小物などに取り入れやすく、シーンごとに印象を変えたい場合にも便利です。

補色のバランスと使い方のコツ

補色をバランスよく使うには、一方の色をメインに、もう一方をポイントとして使うのが効果的です。たとえば、青を基調としたイラストにオレンジのアクセントを加えると、全体が引き締まります。

また、補色を同じ比率で使うと視覚的に強すぎる場合があるため、主役と脇役のような役割分担を意識しましょう。色の鮮やかさや明るさも調整すると、より自然な仕上がりになります。色味が強いと感じたときは、グレーやベージュを加えることで、バランスを簡単に取ることができます。

補色を活用した印象的な作品事例

多くの漫画やイラスト作品で補色が効果的に使われています。たとえば、スポーツ漫画のユニフォームカラーや、バトルシーンの背景とキャラクターのカラーリングなど、対比を活かした演出が見られます。

また、静かなシーンでは補色を淡い色合いで使うことで、やわらかな印象を持たせたり、感動的なクライマックスでは補色を高彩度で組み合わせてドラマチックな雰囲気を演出したりします。色使いひとつで、作品全体のムードやキャラクターの個性が際立つのが補色の大きな魅力です。

まとめ:漫画と画材に活かす補色の組み合わせで表現力を高めよう

補色の知識は、漫画やイラスト制作で表現の幅を広げる大きな助けになります。今回紹介した基礎や応用テクニックを活用することで、作品の印象やキャラクターの個性をより豊かに伝えることができます。

色相環を使った補色の探し方、各種画材ごとの使い方、バランスの取れた配色の工夫などを意識すると、魅力的な作品作りにつながります。自分の表現したい世界観やストーリーに合わせて、補色を上手に取り入れてみてはいかがでしょうか。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。