マンガの枠線の基礎知識と種類を理解しよう

マンガ原稿を描く際には、枠線の知識がとても大切です。それぞれの種類や役割を理解することで、仕上がりが整い、読みやすい作品にすることができます。

内枠とタチキリ枠の違いを知る

内枠とは、マンガ原稿用紙の中で物語が展開される基本の枠線です。多くのマンガはこの内枠の中にコマやキャラクター、セリフが収まるように描かれています。内枠の範囲に収めておくことで、製本時に絵や文字が切れてしまう心配がなくなります。

一方でタチキリ枠は、紙の端まで絵やコマが広がる表現です。これは「タチキリ」とも呼ばれ、ダイナミックな印象や迫力を出したいときによく使われます。ただし、タチキリ枠を使いすぎると情報がはみ出したり、大事な部分が見切れてしまうこともあるので、バランスが重要です。

外枠と仕上がりサイズの役割

外枠は、原稿用紙の端から一定の幅を残して引かれる線で、実際に印刷される部分よりも広い範囲を示しています。この外枠があることで、作業中に余白を確保しやすくなり、仕上がりをイメージしやすくなります。

仕上がりサイズは、実際に本になったときに見える範囲を示す線です。編集作業や裁断の関係で、このサイズより外側の情報はカットされてしまうことがあります。そのため、重要な絵や文字はこの仕上がりサイズの内側に収めて描くことがポイントです。以下に、各枠線の主な位置と特徴をまとめます。

| 枠線の種類 | 主な位置 | 特徴 |

|---|---|---|

| 内枠 | 印刷範囲の目安 | セリフや重要な絵を配置する |

| 外枠 | 用紙の端から一定距離 | 作業時の目安や余白確保に便利 |

| 仕上がり枠 | 本の完成サイズ | 印刷後に見える範囲を示す |

トンボやノドなど各パーツの名称と意味

マンガ原稿用紙には「トンボ」や「ノド」など、さまざまなパーツの名称があります。トンボは、仕上がりサイズや裁断の位置を示すマークで、編集作業や印刷時に必要です。これにより、きれいな仕上がりが期待できます。

また、ノドは見開きページの中央部分で、本を開いたときに閉じ側になる部分です。ノドの近くに文字や重要な絵を配置すると、綴じ込み部分に隠れてしまうおそれがあります。トンボやノドといった各部位の意味を知っておくと、原稿作成時に失敗が少なくなります。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

漫画原稿用紙の正しい使い方と描き始める手順

原稿用紙の使い方や描き始めの流れを知っておくと、スムーズにマンガ制作が進められます。正しい手順を押さえておくと、トラブルも防げます。

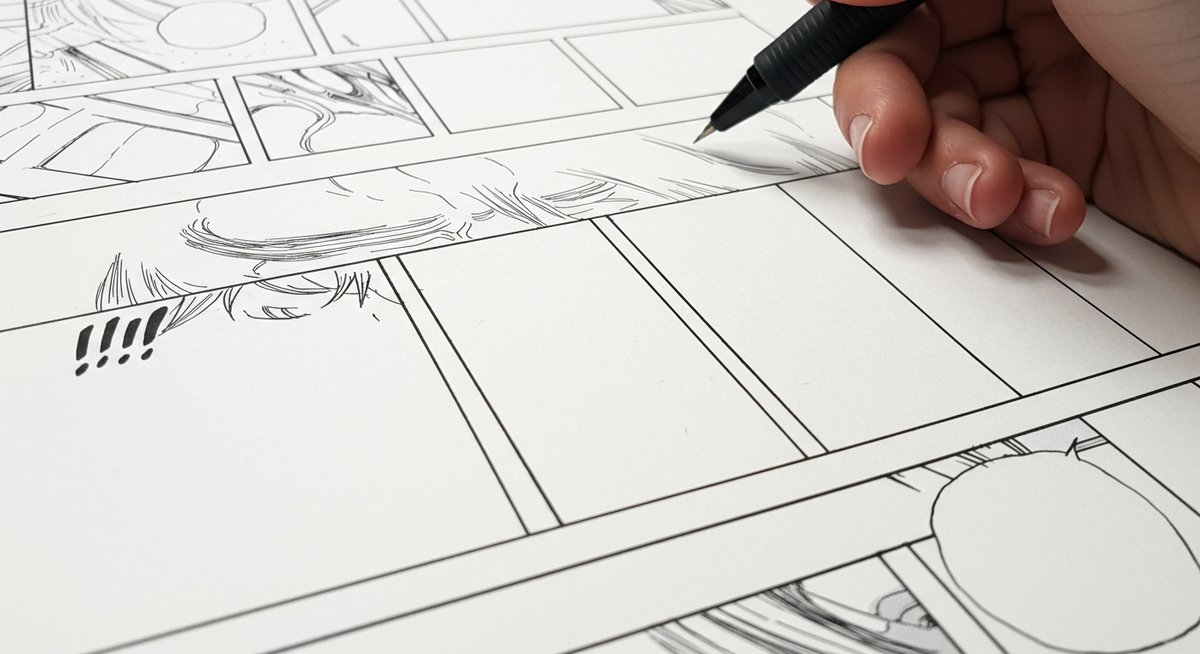

枠線の引き方と注意点

枠線を引く場合は、定規と薄い鉛筆を使って丁寧に線を引くのが基本です。特に内枠や仕上がり枠は、後で消しやすいよう薄めに描くと便利です。間違った位置に線を引くと、後の作業で余計な修正が必要になるので注意しましょう。

また、枠線を引く際には、用紙をしっかり固定してずれないようにすることが大切です。可能であれば、同じ高さ・幅で複数枚まとめて枠線を引いておくと、ページごとのバラつきが減ります。枠線は「きちんと揃える」「薄めに引く」「作業の前にチェックする」という3つのポイントを意識してください。

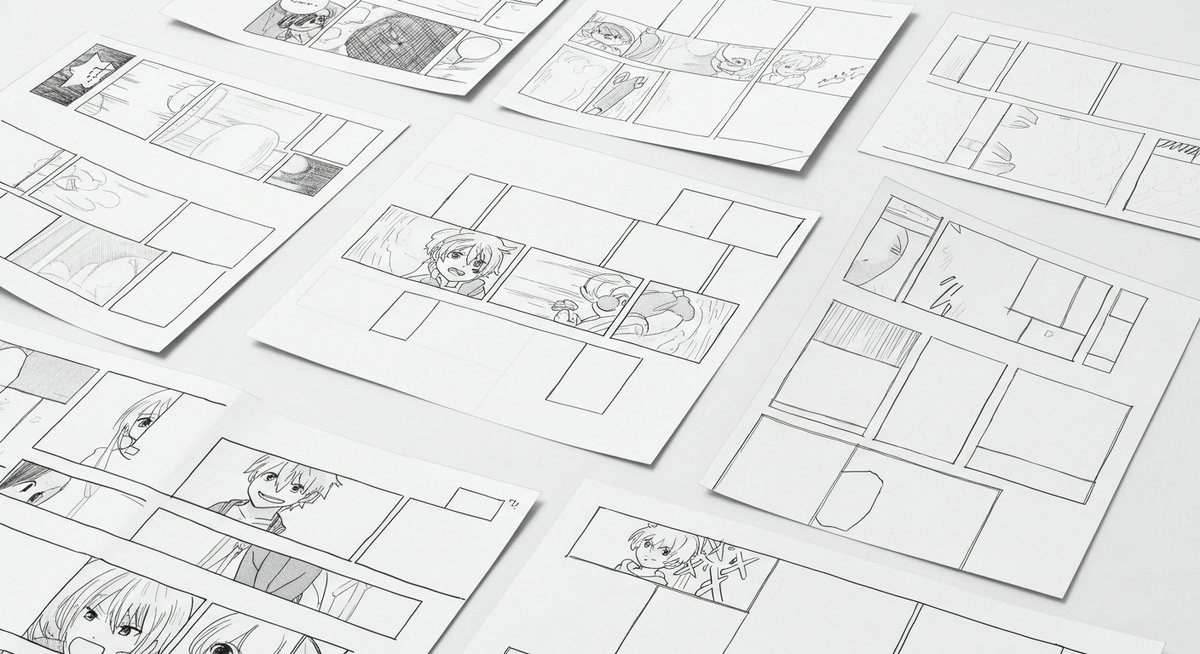

コマ割りの基本ルールを押さえる

コマ割りは、物語の流れやテンポを決める大切な作業です。まず、横読みの場合は右から左、縦読みの場合は上から下が基本の流れです。コマの大きさや形にメリハリをつけることで、臨場感や緊張感を演出できます。

また、コマとコマの間には適度なスペース(「コマ間」)を空けることが一般的です。この余白がないと、読み手が物語の流れを把握しづらくなってしまいます。コマの外枠と内側の余白にも注意しながら、自然なストーリー展開になるようコマを配置しましょう。

セリフやフキダシ配置のポイント

セリフは、読み手がスムーズにストーリーを理解できるよう、コマの中で邪魔にならない位置に配置することが重要です。基本的にはキャラクターの近くや視線が集まる場所にフキダシを置くと分かりやすくなります。

また、フキダシ同士の間隔や、絵にかぶりすぎない工夫も大切です。フキダシの形や大きさも、セリフの内容や感情に合わせて変えることで、より印象的な演出につながります。セリフやフキダシ配置のポイントは、以下のようにまとめられます。

- キャラクターの近くに配置する

- コマの流れに沿った位置に置く

- 他のフキダシや絵と重なりすぎないようにする

アナログとデジタルそれぞれの画材の特徴と選び方

マンガ制作にはアナログとデジタル、それぞれ異なる画材があります。自身のスタイルや目的に合った画材を選ぶことが、快適な制作につながります。

アナログ画材のメリットとデメリット

アナログ画材は、紙やペン、インクなど従来の道具を使います。実際に手を動かして描くため、手触りや筆圧など表現の幅を感じやすい点がメリットです。描きながら微調整しやすく、独特の風合いや温かみが出るのも特徴です。

しかし、描き直しや修正には手間がかかり、インクの乾きや紙の管理が必要です。また、道具が増えるため、持ち運びや収納に工夫が必要になります。アナログ派には、下記のような点を考慮して道具を選ぶとよいでしょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 手触りが良い | 修正が手間 |

| 独自の風合い | 道具の管理が必要 |

デジタル作画の利点と必要なツール

デジタル作画は、パソコンやタブレットを使ってマンガを描く方法です。何度でも簡単に修正できる点や、色の調整、レイヤー機能など便利な機能が多いのが大きな利点です。データで管理できるため、保存や共有もスムーズです。

必要なツールとしては、ペンタブレットや液晶タブレット、作画ソフト(例:CLIP STUDIO PAINTやPhotoshopなど)が挙げられます。それぞれ対応機器や機能が異なるので、自分の作業スタイルや予算に合ったものを選びましょう。デジタル作画は、時間短縮や効率化にもつながるので、忙しい人にもおすすめです。

用紙サイズや解像度の選び方

マンガを描くときには、用紙のサイズや解像度の選び方も重要です。アナログの場合は、B4やA4サイズの原稿用紙が一般的に使われます。デジタルの場合も、仕上がりを想定したサイズ設定が必要です。

解像度は、印刷用なら350dpi程度が基準とされています。解像度が低いと、印刷時に画像がぼやけてしまうため注意しましょう。用途や納品先の指定に合わせて、用紙サイズや解像度をしっかり設定しておくことがポイントです。

コマ割りを工夫してマンガ表現を広げるコツ

コマ割りを工夫することで、マンガの演出力が広がります。ジャンルや場面に合わせてコマの使い方を変えることで、読者の印象に残る作品を目指せます。

ジャンル別コマ割りの特徴

マンガにはジャンルごとにコマ割りの特徴があります。たとえばアクションやバトルものでは、斜めのコマや大きなコマを使って迫力やスピード感を出します。一方、恋愛や日常ジャンルでは、小さめのコマで細かい感情を丁寧に描写することが多いです。

また、ホラーやサスペンスでは、静かな場面と動きのある場面でコマの大きさや形を変えることで緊張感を高めます。ジャンルに合ったコマ割りを意識することで、ストーリーの雰囲気を効果的に演出できます。

メリハリをつけるコマの使い分け

コマの大きさや形を工夫することで、物語にメリハリを加えることができます。たとえば重要なシーンや登場人物の決意を表現したい場面では、大きめのコマを使うと印象が強くなります。逆に、日常の流れやテンポの速いやり取りは、小さめのコマを使うと読みやすくなります。

また、コマとコマの間の余白を広めに取ることで、静けさや間(ま)を表現することもできます。このようにコマ割りにメリハリを持たせることで、物語全体のリズムが整い、読者に伝わりやすくなります。

見開きや変形コマ活用のポイント

見開きページや変形コマを活用することで、インパクトのある演出が可能です。見開きは、2ページ分を使って大きな場面やクライマックスを描くときに効果的です。構図やキャラクター配置を工夫し、読み手の視線誘導にも注意しましょう。

変形コマは、通常の四角形以外のコマを使うことで、躍動感や独特な雰囲気を演出できます。ただし、ページ全体のバランスや読みやすさを損なわないように心がけることが大切です。大胆な表現と基本のルールを両立させることで、より魅力的なマンガ表現が可能になります。

まとめ:漫画作成に役立つ枠線と画材の基本知識

マンガ制作には、枠線やコマ割り、画材の特徴を理解することがとても重要です。基本的な知識を身につけておくことで、作品の完成度や読みやすさが大きく向上します。

自分に合った作画スタイルや画材を選び、コマ割りや枠線の使い方を工夫することで、より伝わるマンガ表現が実現できます。今回ご紹介した内容を参考に、ぜひ日々の制作に役立ててみてください。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。