漫画やイラスト制作を始めると、色選びや画材の違いに悩むことが多いのではないでしょうか。色にはさまざまな種類があり、画材ごとにも特徴が異なります。思い通りの表現をするためには、色の基本や性質、色名の使い方、さらに伝統色やデジタル色の違いも知っておくと安心です。

本記事では、色の種類や選び方、画材ごとに異なる特徴、伝統色の魅力などについて、初心者の方でも理解しやすいようにまとめました。色をもっと効果的に使いたい方、イラストや漫画の表現力を高めたい方に向けて、役立つ情報をお届けします。

色の種類とは何かを知ろう

日常生活や創作活動で目にする「色」には、さまざまな分類や特徴があります。まずは色の基本的な分け方を知ることから始めてみましょう。

色の基本的な分類方法

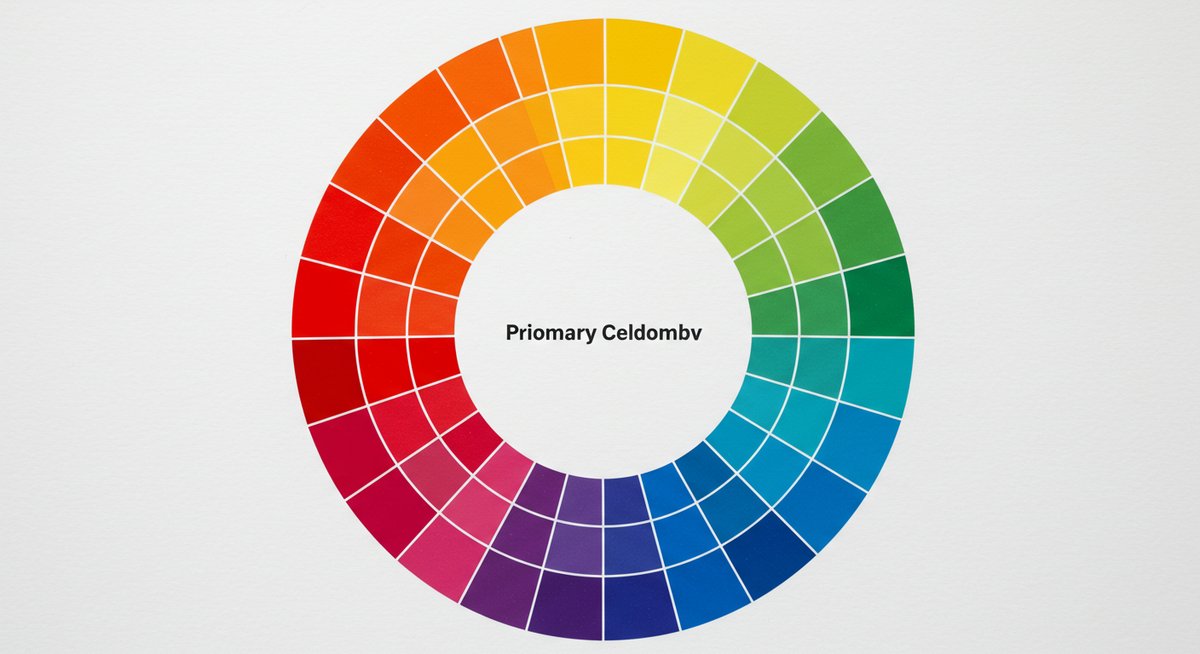

色は大きく分けて、有彩色(色みのある色)と無彩色(白・黒・グレーなど色みのない色)に分けられます。さらに、有彩色は赤・青・黄などの「色相」によって分類されます。また、色は光の三原色(赤・緑・青)や、絵の具の三原色(赤・青・黄)など、使う場面によって分類方法が異なります。

たとえば、絵を描くときは「赤系」「青系」など色みを意識した分類が便利です。日用品や服を選ぶときは、「パステルカラー」「ビビッドカラー」など、明るさや鮮やかさで色を分けることも多いです。このように、色の基本的な分類方法を知ると、場面に合った色選びがしやすくなります。

色の三属性とその特徴

色には「色相」「明度」「彩度」という三つの大切な性質があります。「色相」は赤や青など色そのものの違い、「明度」は明るさや暗さ、「彩度」は鮮やかさを指します。

たとえば、同じ赤でも明度や彩度が異なると、ピンクやワインレッドのように印象が大きく変わります。イラストや漫画制作では、この三属性を意識して色を選ぶことで、キャラクターや背景の雰囲気を自在に調整できます。明るい色は軽やかで元気な印象に、暗い色は落ち着いた雰囲気になります。こうした特徴を理解することが、色使いを上達させるコツです。

無彩色と有彩色の違い

無彩色とは、白・黒・グレーなど、色みがない色のことです。一方、有彩色は赤、青、緑など、はっきりとした色みを持っています。無彩色は、イラストや漫画の中でバランスを取る役割や、影やハイライトの表現に欠かせません。

また、無彩色をうまく使うことで、有彩色の鮮やかさがより引き立つという効果もあります。たとえば、カラフルなキャラクターの背景にグレーを使うと、キャラクターが際立ちます。色選びの際は、無彩色と有彩色の違いや役割を知っておくと、より表現の幅が広がります。

色の種類が生活に与える影響

色は私たちの気分や行動にも大きな影響を与えています。明るい色は気分を上げたり、集中力を高めたりしやすい傾向があります。逆に、青系の色は落ち着きを感じさせ、リラックスしたい空間に適しています。

また、ファッションやインテリアだけでなく、イラストや漫画のキャラクターにも色の力が活かされています。主人公には目立つ色、敵キャラクターにはクールな色など、色を使い分けることで印象をコントロールできます。生活の中でも、色の種類を意識することで、より快適な空間や表現が可能になります。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

色の名前と色見本の使い方

色には多種多様な名前があり、その由来や使われ方を知ると表現の幅が広がります。色見本の使い方も合わせて学んでみましょう。

色名の由来と歴史

色名の多くは、自然や生活の中から生まれています。たとえば「桜色」は桜の花、「藍色」は藍染めなど、身近なものをもとに名付けられてきました。歴史ある色名は、時代や文化によって意味や使われ方が異なることもあります。

また、日本と海外では同じ色でも呼び方が違ったり、同じ名前でも色味が違ったりすることがあります。色の名前の由来や歴史を知ることで、イラストや漫画に深みや物語性を持たせることができます。

色見本の読み方と活用例

色見本は、さまざまな色の見た目や番号、名前をひと目で確認できる便利なツールです。たとえば、カラーコード(例:#FF5733)やPANTONE番号などが使われています。

主な色見本の使い方は次の通りです。

- 配色を考えるときに色の組み合わせを比較する

- デジタル制作で正確に同じ色を再現する

- 印刷の際に色指定を明確にする

色見本を使いこなすことで、作品の統一感やクオリティがぐっと上がります。特にデジタルイラストでは、カラーコードやRGB値を理解しておくと便利です。

日本と世界の伝統色の違い

日本には「藍色」「朱色」など、季節や自然に由来する伝統的な色名が多く存在します。一方、海外にも「バーガンディ」「オリーブグリーン」など、その土地ならではの伝統色があります。

日本の伝統色は、四季や自然の美しさ、和の文化を感じさせるものが多いのが特徴です。世界の伝統色は、歴史や宗教、土地の気候などに影響を受けています。イラストや漫画に伝統色を取り入れることで、独自の雰囲気や世界観を演出することができます。

デジタルと印刷で異なる色の種類

デジタル制作と印刷では、同じ色でも見え方や再現性が異なります。デジタルでは光の三原色(RGB)、印刷ではインクの三原色(CMYまたはCMYK)が基準になります。

この違いによって、モニター上で見える色と、実際に印刷した色が違って見えることがあります。特に鮮やかな色や淡い色は、印刷時に再現しにくい場合もあるため、色の種類や仕組みを知っておくことが大切です。用途に合わせた色の使い分けを心がけましょう。

イラストや漫画制作に役立つ色選びのコツ

イラストや漫画では、色選びがキャラクターや世界観の印象を大きく左右します。基本ルールやおすすめの配色パターンを押さえておきましょう。

色相別の特徴と使い分け

色相とは、赤、青、黄などの色みそのものを指します。色相ごとに与える印象が異なり、キャラクターや背景の雰囲気作りに役立ちます。

- 赤系:情熱的、エネルギッシュ

- 青系:冷静、知的

- 黄系:明るい、元気

- 緑系:安心感、自然

- 紫系:神秘的、個性的

たとえば、主人公には明るい黄系や赤系、敵役には青系や黒系を使うことで、キャラクターの個性が際立ちます。色相の特徴を知って使い分けることが、魅力的なイラスト作りへの第一歩です。

トーン別で見る色の種類の選択

トーンとは、色の明るさや鮮やかさを組み合わせた雰囲気を指します。例えば「パステルトーン」は明るくやわらかい印象、「ダークトーン」は落ち着いた大人っぽい雰囲気になります。

イラストや漫画では、シーンやキャラクターに合わせてトーンを選ぶことで、全体の雰囲気を演出できます。以下は主なトーンの例です。

| トーン | 印象 | 主な使い方 |

|---|---|---|

| パステル | やさしい | 日常シーン、少女漫画 |

| ビビッド | 鮮やか | アクション、ファンタジー |

| ダーク | 落ち着き、重厚 | シリアスな場面 |

トーンを意識して色を選ぶと、作品の統一感が高まります。

配色の基本ルールとおすすめパターン

配色の基本ルールとして、「同系色をまとめる」「反対色でアクセントをつける」「無彩色でバランスを取る」などがあります。おすすめの配色パターンも知っておくと便利です。

- 類似色配色:隣り合う色相を使い、まとまりのある印象に

- 補色配色:反対の色相を使って、目立つアクセントに

- トーンオントーン配色:同じ色相の明度・彩度違いで統一感

配色はバランスを大切にしつつ、個性やテーマに合わせて工夫しましょう。色の組み合わせに迷ったときは、色見本や配色ツールを参考にするとよいでしょう。

キャラクターデザインに活かせる色彩

キャラクターの性格や役割に合わせて色を選ぶことが、印象的なデザインにつながります。たとえば、明るい性格のキャラクターには暖色系、冷静なキャラクターには寒色系を使うなど、色彩で個性を表現できます。

また、配色のバランスも大切です。衣装や髪色、目の色など、全体のトーンやアクセントカラーを意識すると、見た目にまとまりが出ます。色彩の工夫次第で、キャラクターの魅力がぐっと引き立ちます。

画材ごとに異なる色の種類と特徴

画材によって使える色の種類や発色は大きく異なります。それぞれの特徴を知って、自分に合った画材選びをしてみましょう。

水彩絵の具の色の広がり

水彩絵の具は、水で溶かして使うため、重ね塗りやぼかしが得意です。少数の色でも混色しやすく、さまざまな色を表現できます。

メーカーによっても色のラインアップが異なり、透明感や鮮やかさも違います。水彩ならではの柔らかい発色や、微妙な色合いの変化を活かすことで、温かみのあるイラストや繊細な表現を楽しめます。

コピックやマーカーの色選び

コピックやアルコールマーカーは、指定色が豊富なのが特徴です。カラーチャートを使って好きな色を選び、重ねてグラデーションを作ることもできます。

コピックには番号や名前が付けられており、色見本を見ながら選ぶと便利です。速乾性があるため、スピーディーに着色でき、漫画の原稿やイラストの仕上げにも向いています。

色鉛筆とパステルの発色の違い

色鉛筆は、繊細な線や塗り、重ね塗りによる深みのある色表現が得意です。一方、パステルは粉状で柔らかく、ぼかしや広い面積の色付けがしやすい特徴があります。

どちらも豊富な色数がありますが、発色や仕上がりの質感が異なります。色鉛筆は細部の表現、パステルは雰囲気を重視した背景やグラデーションなどにおすすめです。

デジタル画材で使える色の種類

デジタル画材は、RGBやカラーコードを使い、無限に近い色の種類を再現できます。筆の種類や質感もツールごとに選択でき、多様な表現が可能です。

また、色見本パレットやレイヤー機能を活用すれば、色の修正や調整も簡単です。デジタルならではの利便性を活かして、自分だけの色世界を広げてみてください。

世界と日本の伝統色を楽しむ

伝統色を知ることで、作品に奥行きや物語性を加えることができます。和色と洋色、それぞれの特徴を見てみましょう。

和色の代表的な色と意味

和色には、四季や自然の美しさを感じさせる色が多くあります。以下は代表的な和色の一例です。

| 色名 | 色味 | 意味やイメージ |

|---|---|---|

| 桜色 | 淡いピンク | 春、優しさ、華やかさ |

| 藍色 | 深い青 | 伝統、落ち着き |

| 紅色 | 鮮やかな赤 | 情熱、祝福 |

和色は、色名に込められた意味や日本文化の背景を感じ取ることができます。作品に取り入れると独特の雰囲気が生まれます。

洋色や外来語色名の特徴

洋色や外来語色名には、ファッションやデザインでよく使われるものが多くあります。「バーガンディ」「ターコイズ」など、素材や土地にちなんだ色名も豊富です。

洋色は、ビビッドでモダンな印象のものから、くすみカラーまで幅広いバリエーションがあります。世界観や時代設定に合わせて、洋色や外来語色名を活用することで、作品の雰囲気に新しさや個性をプラスできます。

伝統色を現代イラストに活かす方法

伝統色は、現代のイラストや漫画にも取り入れやすい工夫ができます。たとえば、キャラクターの衣装や背景に和色を取り入れると、和風の世界観や優雅な雰囲気を表現できます。

また、洋色や現代的なデザインと組み合わせることで、斬新な配色や独特の個性を出すことも可能です。伝統色の意味や歴史を調べて物語性を加えると、より印象的な作品に仕上がります。

配色例で学ぶ伝統色の取り入れ方

伝統色を効果的に取り入れる配色例をいくつかご紹介します。

- 桜色×藍色:春のやさしさと落ち着きを両立

- 紅色×白:祝いの気分や清潔感を演出

- 抹茶色×クリーム色:自然で温かみのある印象

このように、伝統色同士や他のカラーと組み合わせることで、魅力的な配色が楽しめます。配色例を参考に、自分の作品にもチャレンジしてみましょう。

色の種類を知ると広がる表現の世界

色には感情やメッセージを伝える力があります。色彩の心理や効果を知ることで、より豊かな表現が可能になります。

色彩心理と感情表現の関係

色は見る人の気分や感情に影響を与えます。たとえば、青は冷静さや安心感、オレンジは活力や親しみを感じさせる色です。

漫画やイラストでは、キャラクターの感情やシーンの雰囲気に合わせて色を選ぶことで、読者に伝えたい感情を効果的に表現できます。色彩心理を活用すると、作品のメッセージ性がより高まります。

色の種類で伝わるメッセージ

色にはそれぞれメッセージ性があります。たとえば、緑は自然や癒し、黒は重厚感やミステリアスなイメージを伝えます。色選びによって、キャラクターの立ち位置や物語の方向性が自然と伝わることがあります。

配色の工夫次第で、同じキャラクターやシーンでも印象を大きく変えられるのが色の面白さです。どのようなメッセージを伝えたいかを意識して色を選びましょう。

色選びで印象を変えるテクニック

配色を変えるだけで、作品の印象が大きく変化します。明るい色を多く使うと親しみやすい雰囲気、落ち着いた色を中心に使うと大人っぽい仕上がりになります。

また、同じ色でも彩度や明度を調整することで、季節感や時間帯、感情のニュアンスも表せます。色選びに迷ったときは、色見本や配色ツールを活用してみるとよいでしょう。

色の種類を学べる参考書とサイト

色の知識を深めるために役立つ本やウェブサイトがあります。初心者にもおすすめのものをいくつか紹介します。

- 『配色アイデア手帖』(書籍):配色例が豊富で参考にしやすい

- Adobe Color(ウェブ):オンラインで配色シミュレーションが可能

- 日本の伝統色 和色大辞典(ウェブ):和色の名前や意味を詳しく解説

参考書やサイトを活用することで、色に関する知識やセンスをさらに磨くことができます。

まとめ:色の種類を知って表現力を高めよう

色の種類や特徴を知ることで、イラストや漫画制作の幅が大きく広がります。色の三属性や伝統色、画材ごとの色の違いなどを意識すれば、より目的に合った色選びができるようになります。

これから色に注目して作品づくりを進めることで、自分らしい表現や新しい発想が生まれます。ぜひ、さまざまな色や画材を試しながら、表現力を高めていってください。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。