漫画やイラストを描くとき、キャラクターの目の色は個性や物語性を表現する大切な要素です。しかし、現実の目の色やその意味、遺伝の仕組みを知らないと、表現がワンパターンになってしまうこともあるでしょう。この記事では、目の色のバリエーションや特徴、性格との関わり、漫画にどう活かすかまで、初心者にも分かりやすく解説します。キャラクター作りや画材選びのヒントとして、ぜひ役立ててください。

目の色のバリエーションとその意味を知ろう

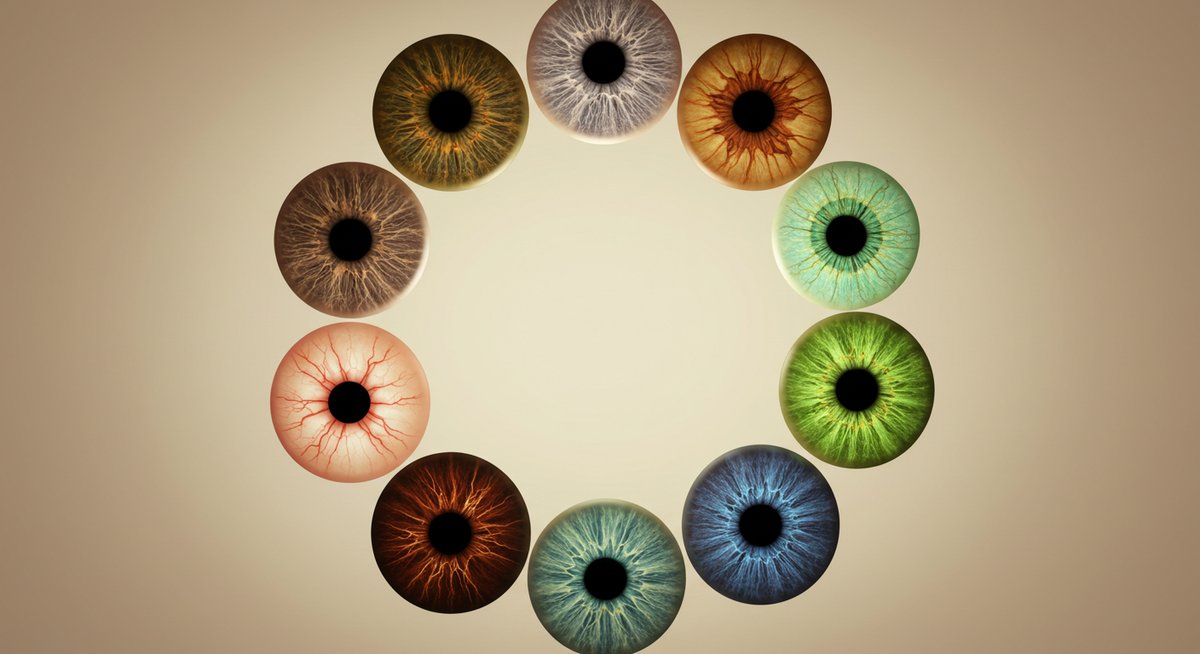

目の色にはさまざまな種類があり、それぞれに独自の意味や印象があります。まずは、目の色がどのように生まれるのか、主な種類やそれが与えるイメージについて見ていきましょう。

目の色が生まれる仕組みと虹彩の役割

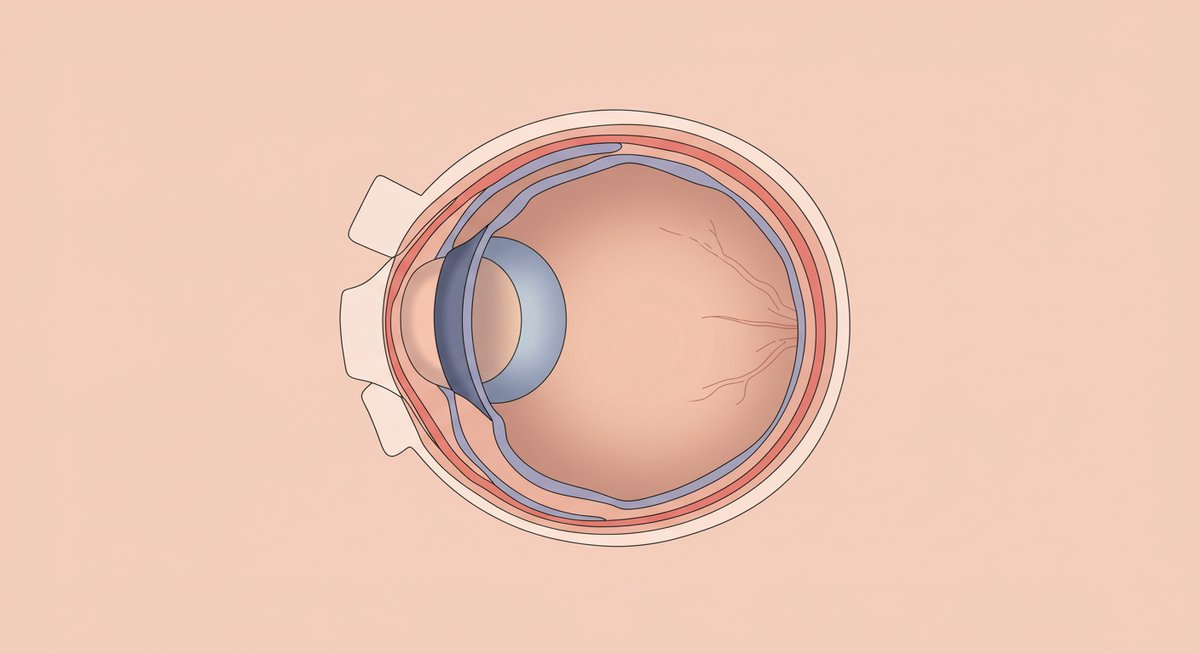

目の色は、目の中で虹彩と呼ばれる部分の色によって決まります。虹彩は黒目の外側にあり、光の量を調節する働きも担っています。この虹彩の色が人によって異なるため、目の色に多様性が生まれます。

虹彩の色は、主にメラニン色素という色素の量と分布によって決まります。メラニンが多いと黒や茶色、少ないと青や緑といった薄い色になります。この仕組みは、人種や地域によっても異なり、さまざまな目の色を生み出しています。

世界に存在する主な目の色の種類

世界でよく見られる目の色は、以下の通りです。

- 黒(ダークブラウン)

- 茶(ライトブラウン)

- 青

- 緑

- 灰色

- ヘーゼル(茶と緑が混ざったような色)

黒や茶色の目はアジアやアフリカで多く、青や緑、灰色はヨーロッパの一部でよく見られます。ヘーゼルの目は、茶色や緑色の中間色で、光の加減や見る角度によって色味が変わります。このような多様性は、遺伝的な要素や歴史的背景とも関係しています。

目の色が与える印象と持つ意味

目の色は、その人の印象やイメージに大きく影響を与えます。たとえば、黒や茶色の目は落ち着きや優しさ、信頼感を感じさせることが多いです。一方、青や緑の目は神秘的だったり、個性的だったりするイメージを持たれることもあります。

また、西洋では目の色が性格や運命に結びつけられることも多く、青い目は自由やクールさ、緑の目は創造性や独立心の象徴とされる場合もあります。ただし、こうしたイメージは文化や時代によって変わるため、あくまで一例として捉えておくと良いでしょう。

日本人に多い目の色とその特徴

日本人にもっとも多い目の色は黒や濃い茶色です。これらの色は、メラニン色素が多いために生まれます。太陽光が強い地域では、紫外線から目を守る必要から、メラニン量が多くなる傾向があります。

また、日本人でも、ごくわずかに明るい茶色やグレーがかった目を持つ人もいますが、これは遺伝や個人差によるものです。黒や茶色の目は、穏やかさや親しみやすさを感じさせるため、日本の漫画やアニメでもよく使われています。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

遺伝やメラニン量が左右する目の色の決まり方

目の色は、親から子へと受け継がれる遺伝や、メラニンと呼ばれる色素の量によって決まります。この章では、目の色の決まり方や変化について具体的に見ていきます。

目の色は遺伝でどのように決まるのか

目の色は遺伝によって決まることが多いです。親の目の色の組み合わせにより、子どもの目の色が決まる確率が変わります。たとえば、黒や茶色の目は遺伝的に優勢とされており、両親のどちらかが黒や茶色の場合、子どももその色になることが多いです。

一方、青や緑など明るい色の目は、劣性と呼ばれ、両親ともに明るい色の遺伝子を持っていなければ子どもには現れにくいとされています。遺伝といっても、複数の遺伝子が関わるため、必ずしも親と同じ目の色になるわけではありません。

メラニン色素の量と目の色の関連性

メラニン色素は、体や髪、目の色を決める成分です。目の虹彩に含まれるメラニンの量が多いほど、黒や茶色といった濃い色になります。逆に、メラニンが少ないと青や緑、灰色などの薄い色が出やすくなります。

この違いは、太陽光が強い地域では濃い色の目が多く、紫外線量が少ない地域では薄い色の目が目立つなど、環境との関係もあります。漫画やイラストで表現する際も、キャラクターの出身地や背景を考えるとリアリティが増します。

親から子へ目の色が受け継がれる仕組み

親から子への目の色の受け継がれ方は、主に遺伝子によって決まります。両親から1つずつ遺伝子を受け取るため、さまざまな組み合わせが生まれます。

たとえば、両親とも黒い目なら子どもも黒い目になる可能性が高いです。しかし、両親のどちらかが青い目の場合、隠れていた劣性遺伝子が現れることで、子どもが青い目になることもあります。遺伝には複雑な要素が絡むため、完全に予測できるわけではありません。

赤ちゃんや成長過程での目の色の変化

赤ちゃんは、生まれた直後の目の色が成長とともに変化することがあります。特に欧米では、青みがかった目で生まれても、数か月から数年かけて茶色や緑などに変わる例がよく見られます。

この理由は、赤ちゃんの目にまだメラニン色素が十分に蓄積されていないためです。成長とともにメラニンが増えることで、目の色が濃くなったり、違う色になることがあります。この現象は、日本人の場合も稀に起こることがあります。

目の色と性格や個性の関係性

目の色が性格や個性に関係するのか、気になる方も多いのではないでしょうか。ここでは、目の色と性格傾向、日常での違い、珍しい目の色について掘り下げていきます。

目の色と性格の関係はあるのか

目の色と性格に直接的な科学的根拠はありません。しかし、伝統や文化の中で「青い目は冷静」「茶色い目は親しみやすい」など、目の色が人の印象や性格に結び付けられることがよくあります。

こうしたイメージは、長い歴史の中で人々が感じてきた印象や、物語の中での描かれ方に影響されています。そのため、漫画やイラストで印象的なキャラクターを作りたいときに、目の色を工夫するのはとても有効です。

各目の色が示すとされる性格傾向

世界のさまざまな文化において、目の色ごとに以下のような性格イメージが語られることがあります。

| 目の色 | よく言われる印象 | 性格傾向の例 |

|---|---|---|

| 黒・茶 | 穏やか、誠実 | 安定志向・親しみやすい |

| 青 | 知的、神秘的 | 冷静・独立心が強い |

| 緑 | 個性的、魅力的 | 創造的・好奇心旺盛 |

これらの傾向は迷信や伝承の側面も大きいため、あくまでも物語やキャラクター造形のヒントとして活用すると良いでしょう。

目の色が違うことで感じる日常の違い

目の色が異なることで、周囲からの印象や体験にも違いが生まれることがあります。たとえば、明るい色の目を持つ人は、欧米では「珍しくない」と受け止められますが、日本や他のアジア圏では目立ちやすく、好奇の目で見られることもあります。

また、目の色によって太陽光のまぶしさの感じ方が異なるとされ、明るい色の目は光に敏感なことがあります。こうした違いは、日常生活だけでなく、キャラクターの性格や行動に反映させるのも面白い表現です。

オッドアイや珍しい目の色の持つ意味

オッドアイとは、左右で異なる色の目を持つことを指します。現実には非常にまれですが、漫画やアニメでは特別な力や運命、神秘的な存在として描かれることが多いです。

また、紫や赤といった現実にはほとんど見られない色の目も、創作の世界では個性や特別さを強調するために使われています。珍しい目の色は、キャラクターに深みや印象を与えるための有効な演出方法です。

目の色によって異なる目元の印象とキャラクター表現

目の色が違うだけで、その人やキャラクターの第一印象や、漫画における表現には大きな違いが生まれます。ここでは、目の色ごとの印象や描き分け、アイメイクのコツなどをまとめます。

目の色別に変わる第一印象

目の色によって、相手が受ける印象は大きく異なります。以下のような傾向がよく挙げられます。

- 黒・茶色:落ち着きがあり、信頼感を与えやすい

- 青色:知的で涼しげ、どこか冷たい雰囲気も

- 緑色:ミステリアスで個性的、独自性を印象づけやすい

このように、目の色はキャラクターの第一印象を左右する大切な要素です。漫画やイラスト制作で使い分けることで、より豊かな表現が可能になります。

芸術や漫画での目の色の活かし方

漫画やイラストでは、目の色を使ってキャラクターの個性や物語性を強調することが多いです。たとえば、主人公は温かみのある茶色や柔らかな黒、ライバルや不思議な存在は青や緑、紫などで差別化することがよくあります。

さらに、複数色を混ぜたり、光の当たり方によるグラデーションを表現することで、より生き生きとした目元を描くことができます。カラーペンやデジタルツールを活用して、独自の世界観を持ったキャラクターを演出してみてください。

目の色に合わせたアイメイクのポイント

現実のアイメイクでも、目の色に合わせて色や質感を選ぶと、目元がより引き立ちます。たとえば、黒や茶色の目には暖色系のシャドウがよく合い、青い目にはゴールド系やオレンジ系が映えます。

漫画やイラストで描く場合も、目の色と相性のよい配色を意識すると、目元が自然に美しく見えます。キャラクターごとにメイクのバリエーションを変えるのも、表情豊かな作品作りにつながります。

キャラクター作りで目の色が果たす役割

キャラクターの目の色は、その人物の個性や物語に深みを与える役割があります。たとえば、目の色を家系や民族性、特別な能力の象徴として設定することもできます。

また、登場人物同士の血縁関係や、成長による変化を目の色で表現することで、ストーリーに説得力を持たせる手法もあります。キャラクター作りの際には、目の色を意識的に選ぶことで、読者により強い印象を与えられます。

目の色が変化する原因と注意したいポイント

目の色は基本的に一生変わらないものですが、成長や健康状態によって変化する場合もあります。ここでは、目の色が変わる理由や、その際に気をつけたいポイントをまとめます。

年齢や加齢による目の色の変化

乳幼児期に目の色が変わることはよく知られていますが、大人になってからも加齢によって目の色が少しずつ変化する場合があります。

これは、メラニン色素の量が年齢とともに減少したり、虹彩の組織が変化したりするためです。ただし、大きく色が変わることは稀で、ほとんどの場合は微妙な変化にとどまります。

病気や体調変化が目の色に与える影響

一部の病気や体調の変化によっても、目の色が変わることがあります。たとえば、虹彩炎やホルネル症候群などの疾患では、目の色が薄くなったり、濁ったりすることがあります。

また、薬の副作用や外傷によっても虹彩の色調が変化する場合があります。明らかに目の色に変化が見られた場合は、早めに眼科を受診することが大切です。

一時的に目の色が変わるケース

目の色が一時的に変化するケースとしては、光の加減や服装、化粧品の色などがあります。たとえば、明るい光の下では目の色が薄く見えたり、カラコン(カラーコンタクトレンズ)によって一時的に全く違う色に見せることもできます。

こうした一時的な変化は、楽しみの一つとして受け止めてもよいですが、目に負担をかけないよう注意も必要です。

目の色の変化に気付いたときの対処法

目の色が急に変わった、もしくは左右で大きく違うと感じた場合は、眼科医に相談することが重要です。特に、痛みやかゆみ、視力の変化を伴う場合は早めの受診が勧められます。

健康な人でも、成長や加齢で少し色が変わることはありますが、急激な変化には注意が必要です。自分や家族の目の色の変化に気付いたら、記録を残しておくと医師に伝える際にも役立ちます。

まとめ:目の色から広がる個性と意味に注目しよう

目の色は遺伝やメラニン量、成長や健康状態によって多様なバリエーションがあります。それぞれの色は印象や物語性、キャラクターの個性を表現する大切な要素です。

漫画やイラスト制作では、目の色を意識して使い分けることで、キャラクターに深みや説得力を持たせることができます。ぜひ、さまざまな目の色やその意味を知り、作品に活かしてみてください。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。