灰色の作り方を理解しよう

灰色は漫画やイラスト制作において多彩な表現に活用できる色です。ここでは、灰色の基本的な作り方から応用までを分かりやすく解説します。

黒と白を混ぜて作る基本の方法

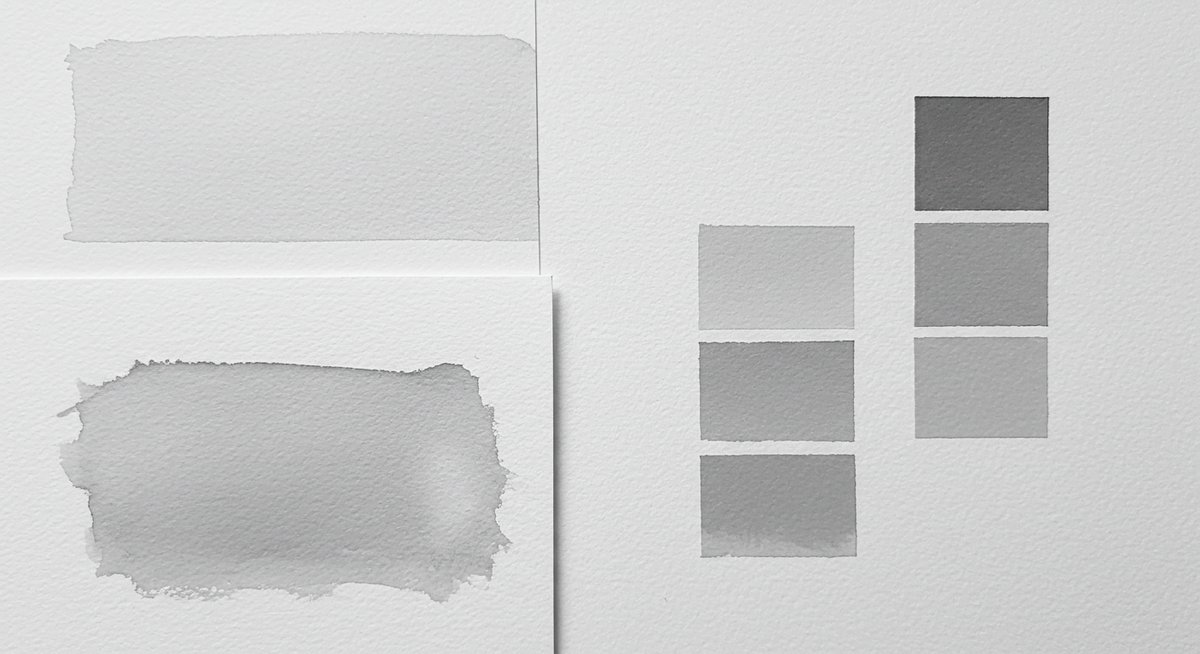

最もシンプルな灰色の作り方は、黒と白の絵の具を混ぜる方法です。この方法は初心者でも挑戦しやすく、絵の具を少しずつ混ぜることで自分好みの灰色を作りやすいのが特徴です。黒が多いと濃いグレー、白を多く加えると淡いグレーになります。絵を描く際には、まず少量ずつ混ぜて色味を確認しながら調整すると失敗しにくくなります。

たとえば、影を表現したい場合には黒を多めに、柔らかい雰囲気を出したい場合には白を多めに加えるなど、用途に応じて配合を変えるとさまざまな印象を生み出せます。また、混ぜる絵の具のメーカーによって発色が微妙に違うため、使用する絵の具で好みのグレーを探してみるのも楽しみの一つです。

補色を利用してニュアンスのある灰色を作る

単純な黒と白の混色だけでなく、補色の組み合わせを使って灰色を作る方法もあります。補色とは、色相環で正反対に位置する色同士のことを指します。たとえば、赤と緑や青とオレンジなどが補色の関係です。これらの色を混ぜることで、黒っぽさが和らぎ、深みやニュアンスのある灰色が生まれます。

この方法は、単純なグレーでは物足りない、もっと複雑な雰囲気を出したいときにおすすめです。仕上がりは混ぜる色の比率や種類によって大きく変わり、温かみのあるグレーや冷たく落ち着いたグレーなど、さまざまなニュアンスを表現できます。色の組み合わせを変えることで、オリジナリティある表現が可能です。

三原色を使ったオリジナルのグレー表現

三原色とは、赤・青・黄のことを指します。これらをバランスよく混ぜることで、独自の灰色を作ることができます。三原色を使うと、微妙な色合いの調整がしやすく、自分だけのオリジナルグレーを作り出すことが可能です。

たとえば、青を少し多めにすれば寒色寄りのグレー、赤を多めに混ぜれば暖色寄りのグレーになります。三原色の配合を変えながら、理想に近い灰色を見つけるのも楽しい工程です。失敗が心配な場合は、まずは少量ずつ混ぜてみると安心です。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

灰色を作る際に知っておきたいポイント

灰色を理想通りに作るには、混ぜ方や使う色、順番などいくつかのコツがあります。ここでは、気を付けたいポイントや調整のアイデアを紹介します。

彩度や明度を調整して理想のグレーに近づける

灰色を作る際には、彩度(色の鮮やかさ)や明度(明るさ)を意識すると、よりイメージに近い色を作れます。明度を高くしたい場合は白を、低くしたい場合は黒を加えて調整します。また、鮮やかさが気になるときは、反対色を少し加えることで落ち着いたグレーに仕上がります。

以下のように調整できます。

- 明度を上げたい:白を少しずつ追加

- 明度を下げたい:黒を控えめに追加

- 彩度を落としたい:補色を少量加える

理想に近づけるには、少しずつ色を加えながら混ぜるのがポイントです。

混ぜる絵の具の順番やコツを押さえる

絵の具を混ぜる順番や方法によって、仕上がりが大きく変わります。たとえば、まず白をパレットに出してから黒を少しずつ混ぜると、濃くなりすぎる失敗を防げます。また、使う筆やパレットナイフなどの道具の選び方にも注意しましょう。筆の場合は水分量が多いと色が薄まりやすいので、適度な水加減も大切です。

また、混ぜすぎると色が濁ったり、思ったよりも黒に寄った仕上がりになることもあります。均一に混ぜる場合と、あえて混ぜ残してムラを出す場合とで、雰囲気が異なるので使い分けてみてください。

使う絵の具の種類による発色の違い

同じ分量で混ぜても、絵の具の種類によって発色が異なります。下の表で代表的な画材別の特徴をまとめました。

| 絵の具の種類 | 発色の特徴 | その他のポイント |

|---|---|---|

| 水彩絵の具 | 透明感があり軽やか | 水加減で濃淡調整しやすい |

| アクリル絵の具 | 発色がはっきりして鮮やか | 乾くと色がやや変化 |

| 油絵の具 | 深みが出る | 乾燥に時間が必要 |

自分の作風や仕上げたい雰囲気に合わせて、絵の具の種類を選ぶと理想の灰色に近づけます。

画材別に適した灰色の作り方

使う画材によって、灰色の作り方やコツが異なります。ここでは水彩絵の具、アクリル絵の具、色鉛筆・パステルの特徴や注意点を紹介します。

水彩絵の具でのグレーの作り方と注意点

水彩絵の具で灰色を作る場合、水の量が仕上がりに大きく影響します。黒と白を混ぜる場合だけでなく、青とオレンジなど補色を使う方法も有効です。水分量を調整することで、透明感のあるグレーや濃いグレーまで幅広く表現できます。

注意点として、乾いた後に色が薄く見えることが多いため、イメージよりやや濃い目に色を作ると良いでしょう。また、一度に多くの水を加えると色がムラになりやすいので、少しずつ水を加えながら混ぜるのがコツです。重ね塗りをする場合は、下の層がしっかり乾いてから塗るとにじみにくくなります。

アクリル絵の具でのグレー表現のポイント

アクリル絵の具は発色が鮮やかで、混色しても原色に近い鮮明な色を保ちやすい特徴があります。グレーを作るときは黒と白の配合を慎重に調整し、必要に応じて補色や三原色を加えることで、より深みのあるグレーを表現できます。

また、アクリル絵の具は乾燥が早いため、混ぜている途中で乾いてしまうことがあります。必要な分だけ早めに混色し、手早く使うことが大切です。乾いた後には若干色が変化する場合があるため、試し塗りをしてから本番に使うと安心です。

色鉛筆やパステルで作る柔らかいグレー

色鉛筆やパステルは、重ね塗りやぼかしのテクニックでグレーを作り出します。黒と白の色鉛筆を交互に重ねて塗ったり、グレーの色鉛筆そのものを使うと簡単に柔らかなグレーを表現できます。

また、色を重ねる順番や筆圧によって、色味や質感が大きく変わるのもポイントです。パステルの場合は、指や専用のぼかし道具を使ってなじませると、より自然なグレーのグラデーションが作れます。紙の質によっても発色が異なるため、描く前に試し描きをすると安心です。

灰色のバリエーションと応用テクニック

灰色にはさまざまなバリエーションがあります。作品の雰囲気や意図に合わせて、暖かみや冷たさを持たせたり、補色を活用したグレーを作り分けてみましょう。

暖かみのあるグレーと冷たさを感じるグレー

灰色にも温度感の違いがあり、暖かい印象や冷たい印象を与えることができます。暖かみのあるグレーは、赤や黄色など暖色系を少し加えることで表現できます。反対に、青や緑など寒色系を混ぜると、涼しげで落ち着いたグレーになります。

例えば、人物の肌や温かみのある背景には暖かいグレー、夜空や静かなシーンには冷たいグレーを使うことで、より深い表現が可能です。色の混ぜ方や比率を変えて、自分の作品に合ったグレーを見つけてみてください。

補色を使った寒暖グレーの作り分け

補色を使ったグレーは、自然で複雑な色合いが出せるため、作品に深みを持たせたいときに重宝します。たとえば、赤と緑、青とオレンジ、黄色と紫などの補色を同じ分量ずつ混ぜると、中間色のグレーになります。このとき、どちらか一方の色を多くすると、暖かみや冷たさのニュアンスを調整できます。

補色グレーの作り分けは以下のように行います。

- 赤+緑:暖かみのあるグレー

- 青+オレンジ:中間〜やや冷たいグレー

- 黄+紫:落ち着いた中間的なグレー

補色のバランスを変えることで、作品に合わせた寒暖グレーが手軽に作れます。

作品の雰囲気を変えるグレーの応用例

グレーは、使い方次第で作品全体の雰囲気に大きな影響を与えます。たとえば、柔らかいグレーを背景に使うと、キャラクターが際立ちやすくなります。また、濃いめのグレーを影やシルエットに使うと、立体感や引き締まった印象を与えられます。

さらに、グレーをアクセントカラーとして使うことで、全体の色合いを調和させたり、派手な色を引き立てる効果も期待できます。応用例としては、モノクロ作品のトーン表現、建物や衣服の質感描写、幻想的な背景の演出などが挙げられます。使い方を工夫することで、表現の幅が広がります。

まとめ:灰色の作り方を知れば表現力が広がる

灰色は、黒と白を混ぜるだけでなく、補色や三原色を活用することでさまざまなニュアンスを持たせることができます。画材ごとの特徴や混色のコツを押さえることで、理想のグレーを作り出しやすくなります。

暖かみや冷たさ、柔らかさや重厚感など、灰色には幅広い表現が可能です。自分に合った方法を見つけて、作品のクオリティを高めてみてはいかがでしょうか。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。