萌えとは何かその定義と使われ方

「萌え」という言葉は、漫画やアニメの世界でよく使われますが、その意味や使い方は人によって少しずつ異なります。ここでは、萌えの由来や現代での解釈について詳しく紹介します。

萌えの語源と歴史的背景

「萌え」はもともと日本語の「芽が出る」という意味から来ており、植物が成長し始める様子を指していました。1990年代に入ると、漫画やアニメ、ゲームの分野で人気キャラクターへの強い愛着や親しみを表現する言葉として使われ始めました。

当時のインターネット掲示板や同人誌文化の広がりによって、「このキャラクターに萌える」といった使い方が一般的になりました。萌えは、単なる好きという感情に留まらず、見る人の心をくすぐるような可愛らしさや守りたくなる気持ちを含むことが特徴です。

萌えの現代的な意味と解釈

現在「萌え」という言葉は、単なる可愛らしさだけでなく、キャラクターや物事に対して感じる特別な魅力や親しみの感情を広く指すようになっています。たとえば、アニメのヒロインへのときめきや、ある仕草に対して強く心を動かされる体験も「萌え」と表現されます。

また、一般的な恋愛感情とは異なり、あくまで純粋な好意や愛着を示す言葉として定着しています。漫画やアニメだけでなく、動物、無生物、さらには日常のささいな出来事にも使われるようになり、幅広い場面で使われる言葉となりました。

萌えの使い方と代表的な例

萌えは日常会話やネット上、各種メディアでさまざまな形で使われています。たとえば「このキャラの仕草が萌える」「制服姿に萌えた」など、対象は多岐にわたります。

実際によく見られる萌えの例を箇条書きにまとめてみました。

・アニメキャラクターの照れ顔や笑顔

・制服やメガネなど特定のアイテム

・日常の小さな行動(お弁当を作る、動物に優しい態度など)

このように、「萌え」は特定の人物や状況に対して自然に湧き上がる、心地よい感情を表現する際に使われています。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

萌え文化の発展と社会的影響

萌えはアニメや漫画を中心に独自の文化圏を形成し、今では日本国内のみならず海外にも広がっています。ここでは萌え文化がどのように社会に影響を与えてきたかを見ていきます。

サブカルチャーにおける萌えの位置づけ

サブカルチャーの中で、萌えは非常に特徴的な要素とされています。アニメやゲーム、同人誌など、いわゆるオタク文化の中心的なテーマとして発展してきました。

たとえば、コミックマーケットなどのイベントでは、萌えをテーマにしたイラストやグッズが数多く扱われています。また、萌えキャラクターを使った商品展開や観光地のPR活動など、さまざまな分野で萌えが活用されています。これはサブカルチャーと一般社会が結びつく一つのきっかけにもなりました。

萌えとオタク文化の関係性

萌えはオタク文化と深い関わりがあります。もともとオタクは、自分の好きな分野に対して強いこだわりや愛情を持つ人々を指しますが、萌えの感情がその原動力となっています。

たとえば、お気に入りのキャラクターグッズを集めたり、イベントに参加したりする行動も、萌えの感情によって支えられていることが多いです。このように、萌えはオタク文化の活性化や多様性の広がりに大きく貢献してきました。

世界で広がる萌えの受容と文化的影響

日本発祥の萌え文化は、今や海外でも注目を集める存在となっています。アニメや漫画が翻訳され、各国のファンが萌えを楽しむようになりました。

たとえば、海外のアニメイベントでは「萌え」をテーマにしたコスプレやアート作品が披露されています。また、SNSを通じて萌え文化がグローバルに発信され、新しい交流の場が生まれるなど、国境を越えて広がっています。このような現象は、日本のサブカルチャーが世界に影響を与えていることを物語っています。

萌えの対象と表現の多様性

萌えはキャラクターだけでなく、さまざまなものやシーンに対して感じられます。表現方法や対象も年々多様化しており、時代とともに変化し続けています。

キャラクターやイラストで表現される萌え

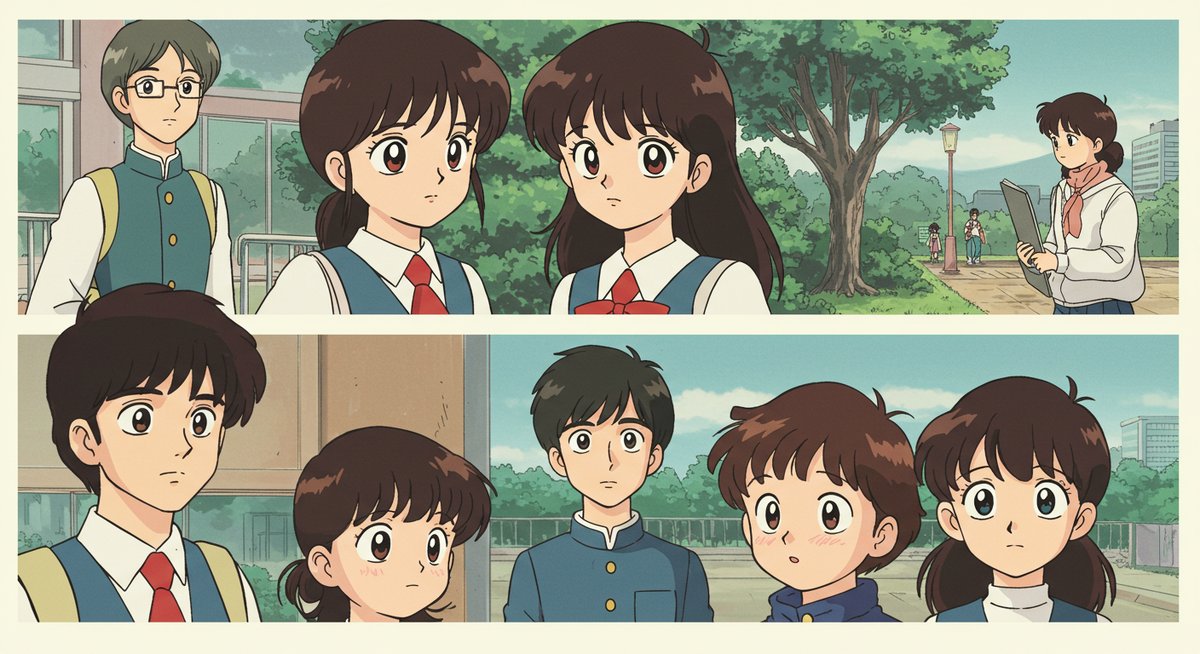

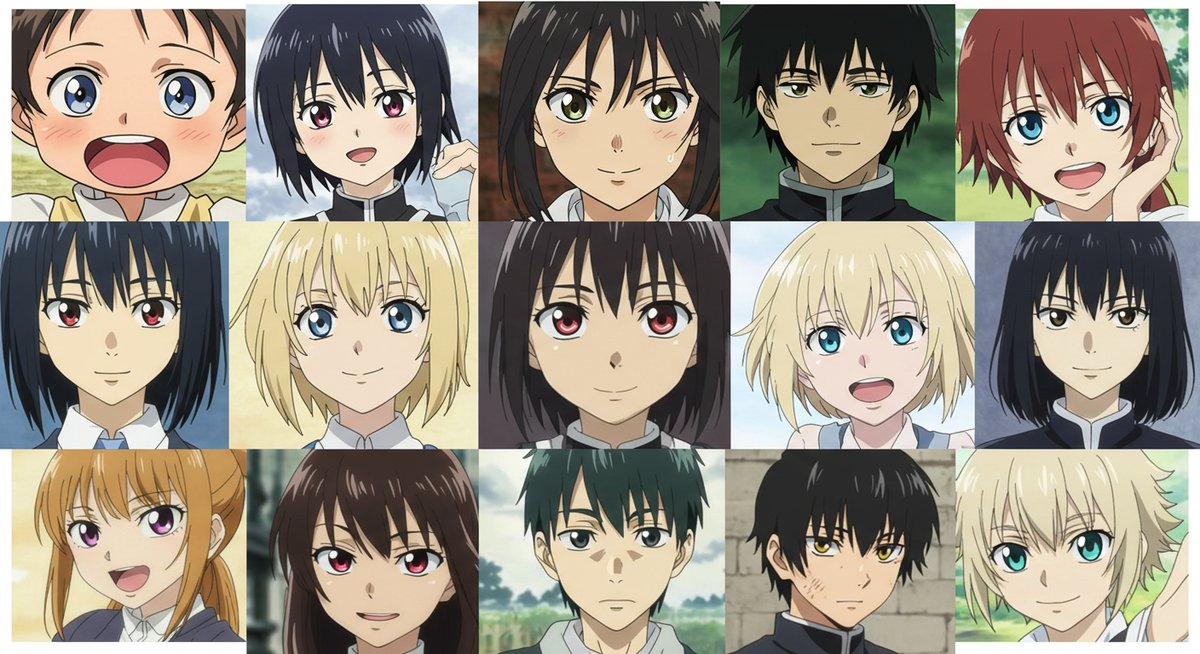

漫画やアニメでは、キャラクターのデザインや表情、仕草を通じて萌えが表現されることが多いです。たとえば大きな目や柔らかい表情、独特のファッションなどが挙げられます。

イラストでは単純な可愛さだけでなく、性格や個性、ファンが共感できる要素が重視されています。こうした表現の積み重ねが、見る人の心に強く残る「萌え」につながります。最近では、デジタル技術の進化により、イラストやアニメーションの表現力も高まっています。

アニメ漫画以外のジャンルで見られる萌え

萌えはアニメや漫画にとどまらず、さまざまな分野に広がっています。たとえば、鉄道や工場、動物、さらには無生物に対しても萌えを感じる人が増えています。

実際に登場するジャンルの例を表にまとめました。

| ジャンル | 萌えの対象 | 例 |

|---|---|---|

| 鉄道 | 路線・車両 | 萌え鉄キャラ |

| 動物 | ペット・野生動物 | ねこやパンダなど |

| 工場 | 機械・建物 | 工場萌え写真集 |

このように、多様な分野で「萌え」が使われることで、日常の楽しみ方が広がっています。

言葉やネットスラングとしての萌えの発展

「萌え」はインターネット文化の中で独自の進化を遂げ、ネットスラングとしても広まっています。ネット掲示板やSNSでは「○○萌え」という表現が日常的に使われるようになりました。

また、「燃え(もえ)」と対比して使われることも多く、熱い感情(燃え)と可愛らしさ(萌え)を使い分ける用法が生まれました。こうした言葉遊びや新しい表現が、ファン同士のコミュニケーションを一層盛り上げています。

萌えに対する評価と議論

萌え文化は多くの支持を集める一方で、さまざまな意見や議論も生まれています。ここでは、肯定的な評価から課題点まで幅広く解説します。

萌えの肯定的な評価とその理由

萌え文化には、創造性やコミュニケーションの促進など多くの良い面があります。特に、共通の趣味を持つ人々が集まり交流するきっかけになるのは大きな魅力です。

また、キャラクターグッズやイベントを通じて経済的な効果をもたらすことも評価されています。クリエイターにとっては、作品を通じてファンとつながるモチベーションにもなっており、産業全体の活性化にもつながっています。

萌えに対する否定的な意見や問題点

一方で、萌え文化に対しては否定的な意見や懸念もあります。たとえば、一部の表現が現実とかけ離れていることや、特定の層にしか理解されにくい点が指摘されています。

また、過度なキャラクター商品化や、社会的な偏見の温床になる可能性についての議論も続いています。こうした点から、萌え文化と社会の距離感については今後も慎重な議論が必要だと考えられています。

萌え概念の今後の展望と課題

今後、萌え文化はさらに多様化し、さまざまな分野に展開していくと見られています。新しいテクノロジーやメディアの登場により、表現方法も広がっていくでしょう。

しかし、その一方で社会とのバランスや表現の範囲については引き続き課題が残ります。多くの人に理解される形で萌え文化が発展していくためには、表現の自由と配慮の両立が求められます。

まとめ:萌えの多様性と現代日本文化への影響

萌えは、元々はアニメや漫画の中から生まれた言葉ですが、今では日本文化の多様性や創造性を象徴する存在となっています。人々がそれぞれの感性で楽しむことができる点が、萌え文化の魅力です。

また、萌えを通じて生まれる新しい表現や交流は、現代日本のサブカルチャーを豊かにし、海外にも大きな影響を与えています。今後もその多様性が広がり続けることが期待されています。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。