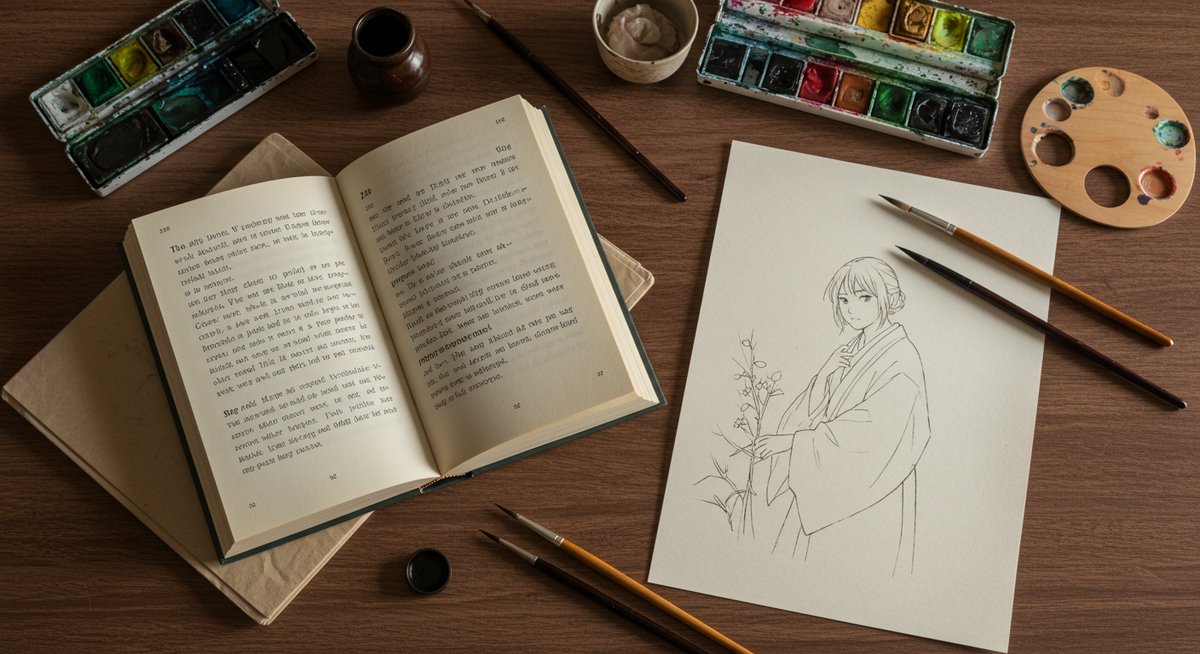

小説をもっと魅力的にしたい、読者の印象に残る物語を作りたい――そんな思いから挿絵に興味を持つ方は多いのではないでしょうか。文章だけでは伝えきれない雰囲気やキャラクターの個性を、イラストが上手くサポートしてくれることもあります。しかし、どんな役割があるのか、どんな画材を使えばいいのか、初めて考えると迷うことも多いものです。

この記事では、小説挿絵の役割や歴史、画材の選び方から作成のコツまで、悩みや疑問を解決できるポイントを分かりやすく解説します。自分の物語にぴったりの挿絵を取り入れるヒントを探している方の参考になる内容です。

小説の挿絵とはどんな役割があるのか

小説の挿絵は、物語の世界観や登場人物の印象を補い、読者の想像を広げる役割を果たします。文字だけでは伝わりにくいシーンや感情を、視覚的に表現することで物語をより深く楽しめます。

挿絵と口絵扉絵の違い

挿絵は小説の本文中に配置されるイラストで、物語の進行とともに登場します。一方、口絵や扉絵は本の最初や章の冒頭など、目立つ位置に置かれる大きなイラストです。口絵は物語全体の雰囲気やテーマを象徴的に示し、読者の期待感を高めます。

挿絵は具体的なシーンやキャラクターの表情を描き、物語の流れに寄り添います。これに対し、扉絵は抽象的で象徴的な表現になることが多く、物語の導入として読者の興味を引く役割が強いのが特徴です。配置や意図によって、使い分けることが大切です。

小説に挿絵を入れるメリットと効果

小説に挿絵を加えることで、物語のイメージがより鮮明になり、読者の感情移入を促します。特に初めて読むジャンルや登場人物が多い物語では、挿絵がキャラクターや舞台のイメージを定着させる手助けになります。

また、子ども向けの小説や初学者向けの本では、挿絵が理解を深めたり、読書への興味を持続させたりする役割もあります。視覚的な刺激が加わることで、文章だけの場合よりも読者の記憶に残りやすくなります。

挿絵が物語に与える影響

挿絵は物語の印象を大きく左右します。たとえば、登場人物の表情や服装、風景の描写などが具体的に示されることで、読者はより物語のなかに入り込みやすくなります。

一方、挿絵の雰囲気や描き方によっては、物語のトーンやジャンルが分かりやすくなったり、逆に想像の余地が狭まることもあります。そのため、物語の内容や対象読者に合った挿絵のスタイルを意識することが重要です。

代表的な小説挿絵の事例紹介

有名な小説では、挿絵が作品の魅力を高める大きな要素になっています。例えば、『ナルニア国物語』や『不思議の国のアリス』は、独特な挿絵によって登場人物やファンタジーの世界観が印象付けられています。

また、日本の児童書やライトノベルでも、表紙や本文中の挿絵が物語の人気を後押ししています。さまざまな作風やジャンルごとに、挿絵の役割や描かれ方が異なることも特徴です。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

小説挿絵の歴史と発展

挿絵は長い歴史を持ち、時代や出版文化の変化とともに発展してきました。日本独自の挿絵文化や、現代まで続く流れを知ることで、より深く小説挿絵を楽しむことができます。

挿絵文化の始まりと日本での変遷

挿絵の歴史は古く、ヨーロッパの印刷文化とともに発展しました。日本では、江戸時代の「絵本」や「草双紙」と呼ばれる本で挿絵が広まり、庶民に親しまれてきました。

時代とともに印刷技術が進み、明治以降は西洋と日本の技法が融合した多彩な挿絵が生まれました。現代では、デジタル技術の発展により、より多様な表現が可能になっています。

新聞小説や児童書での挿絵の役割

新聞小説では、短い連載ごとに挿絵が添えられ、読者の関心を引き付けてきました。特にストーリーの山場や印象的な場面を挿絵で示すことで、毎日の連載を飽きさせず読ませる工夫がなされています。

一方、児童書の挿絵は、子どもたちが物語を理解しやすいようサポートする役割があります。文章だけでは伝わりにくい場面やキャラクターの動きを、イラストで補うことで、読書の楽しさや学びにつながります。

有名な挿絵画家とその作品

日本では竹久夢二や小林かいち、海外ではジョン・テニエルやエドワード・ゴーリーなど、挿絵で知られる画家が多く存在します。彼らは独自の画風で物語を彩り、作品の魅力を広げてきました。

挿絵画家の個性が光る作品は、読者の記憶に残りやすく、時に小説そのものと並ぶほどの価値を持っています。画家のタッチや色使いを知ることで、挿絵の奥深さが実感できます。

現代小説における挿絵のトレンド

近年の小説では、ライトノベルやファンタジー小説など、イラストを効果的に活用するジャンルが増えています。デジタル技術の発展により、色鮮やかで多様なスタイルが登場しています。

また、電子書籍やウェブ連載の普及によって、挿絵の在り方も変化しています。挿絵が物語の一部として、より自由に表現されるケースが増えているのが特徴です。

小説の挿絵を描くための画材選び

挿絵を描く際には、どんな画材を使うかによって表現の幅が広がります。初心者からプロまで、自分に合った画材を見つけることが重要です。

初心者におすすめの画材と特徴

これから挿絵に挑戦する方には、扱いやすく失敗が少ない画材がおすすめです。たとえば、鉛筆やシャープペンシルは細かな線が描きやすく、消しゴムで修正も簡単です。

色を加えたい場合は、色鉛筆や水性マーカーも使いやすいでしょう。初心者向けの画材の特徴を表にまとめました。

| 画材 | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|

| 鉛筆 | 線の強弱がつけやすい | 練習・下書き向き |

| 色鉛筆 | 発色が柔らかい | 手軽な着色 |

| 水性マーカー | 乾きが早く扱いやすい | カラー挿絵に最適 |

デジタルとアナログそれぞれのメリット

デジタル画材は下書きや色塗りの修正が簡単で、SNSや出版用データへの出力もスムーズです。パソコンやタブレットがあれば、気軽に始められるのも魅力です。

一方、アナログ画材は紙の質感や線の温かみが表現しやすく、独自の雰囲気を演出できます。用途や目的に合わせて、デジタルとアナログを使い分けるのもよいでしょう。

プロが使う定番画材と使い方

プロの挿絵画家は、用途や仕上がりイメージによって多様な画材を使い分けています。たとえば、インクペンやミリペンは細い線で繊細な表現が可能で、コミックや小説挿絵でよく使われています。

水彩絵具やアクリル絵具は、色の重なりや透明感を活かして印象的なイラストを描く際に活用されます。デジタルでは、ペイントソフトや液晶タブレットが主流で、効率的な作業ときれいな仕上がりが特徴です。

画材選びでよくある悩みと解決法

画材選びで悩むポイントとして「自分に合う画材がわからない」「コストが気になる」「使い方が難しい」といった声があります。まずは簡単な道具から始めて、徐々に自分に合うものを見つけるのが安心です。

また、分からないことは画材店のスタッフやネットのレビューを参考にするとよいでしょう。体験セットやスターターキットを利用すれば、複数の画材を手軽に比較できます。

挿絵作成の手順とポイント

挿絵を上手に仕上げるには、作成の流れを知り、ポイントを押さえることが大切です。スムーズな手順と工夫で、満足度の高いイラストを目指しましょう。

小説挿絵のラフ作成から仕上げまで

まず、物語の内容や描くシーンを決め、ラフスケッチ(下書き)を作成します。大まかな構図やキャラクターの配置を確認し、必要に応じて何度か描き直します。

次に、線画や着色を加え、細部を仕上げていきます。完成後は全体のバランスやイメージが物語に合っているかを見直し、必要があれば微調整を行います。工程を丁寧に進めることが、納得のいく挿絵につながります。

登場人物やシーンを魅力的に描くコツ

登場人物を描く際は、物語の性格や感情が伝わる表情やポーズを意識しましょう。シーンの背景や小物も工夫することで、物語世界の臨場感が高まります。

また、読者の想像を刺激する余地を残すことも大切です。細部まで描き込みすぎず、物語の雰囲気を大切にした画面づくりを心がけると、挿絵がより魅力的になります。

挿絵を依頼する際の注意点

外部のイラストレーターに挿絵を依頼する場合は、希望するイメージや具体的な内容をしっかり伝えることが大切です。参考資料やラフスケッチを用意して、イメージの共有を図りましょう。

納期や費用、修正回数など、基本的な条件を事前に確認しておくとトラブルを防げます。著作権などの取り決めも、契約書やメールで明確にしておくことが安心につながります。

小説と挿絵を組み合わせるレイアウトの工夫

挿絵と本文のバランスを考えたレイアウトは、読者の読みやすさと物語の印象を左右します。たとえば、ページの余白を生かして挿絵を配置したり、重要な場面では大きめの挿絵を使ったりすると効果的です。

また、挿絵が本文の流れを妨げないよう、見開きやページの上下に配置する工夫も必要です。簡単なサムネイルを作って配置を確認してみると、全体のイメージがつかみやすくなります。

小説に挿絵を入れる際の出版と著作権知識

挿絵を使った小説を出版する場合、手続きや権利関係の知識が大切です。安心して作品を発表できるよう、基本的なポイントを押さえておきましょう。

自費出版で挿絵を入れる流れ

自費出版の場合、挿絵の有無やページ数、印刷方式によって費用や仕上がりが変わります。まず、どのシーンに挿絵を入れるか計画し、イラストの制作や依頼を進めます。

その後、出版社や印刷会社と相談しながら原稿と挿絵データをまとめ、入稿します。事前に見積もりやサンプルを確認することで、納得のいく本作りができます。

挿絵の著作権とイラストレーターとの契約

挿絵を依頼する際には、著作権の取り扱いについて明確にしておくことが重要です。基本的に、イラストの著作権は描いたイラストレーターにありますが、出版や販促など二次利用の範囲を事前に取り決めることが必要です。

契約書やメールなどで権利関係を記録し、報酬や修正の条件もあわせて確認しましょう。トラブルを防ぎ、双方が納得できる形で進めることが大切です。

挿絵コンテストや投稿サイトの活用法

最近では、挿絵コンテストやイラスト投稿サイトを活用して作品を発表する機会が増えています。こうした場では、自作の小説と挿絵を組み合わせてアピールできるほか、他の作家や読者からフィードバックをもらうこともできます。

投稿サイトを利用する際は、利用規約や著作権の取り扱いを事前に確認しておくと安心です。自分の作品を多くの人に見てもらえるチャンスを活かしましょう。

小説賞やイラスト大賞での挿絵の評価ポイント

小説賞やイラスト大賞などの公募では、挿絵の完成度や物語との一体感が評価されます。たとえば、物語の雰囲気やキャラクターの個性がしっかりと伝わる挿絵は、審査員や読者の印象に残りやすくなります。

また、挿絵が物語の重要なポイントを的確に表現しているか、独自のアイディアや工夫があるかも評価の基準となります。応募要項や過去の受賞作を参考にすることで、より効果的な作品づくりが可能です。

まとめ:小説挿絵で物語世界をより豊かに表現しよう

小説の挿絵は、物語の雰囲気を伝え、読者の想像力を広げる大切な役割を持っています。画材や表現方法、作成手順を工夫することで、世界観やキャラクターの魅力をさらに引き出すことができます。

出版や投稿の際は、著作権やレイアウトなどのポイントにも気を配ると安心です。自分の物語に合った挿絵を取り入れ、より豊かな表現を楽しんでみてはいかがでしょうか。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。