オレンジ色の作り方と混色の基本ポイント

オレンジ色は、身近な画材を使って自分の好みに合わせて作りやすい色のひとつです。ここでは、混色の基本や気をつけたいポイントについて解説します。

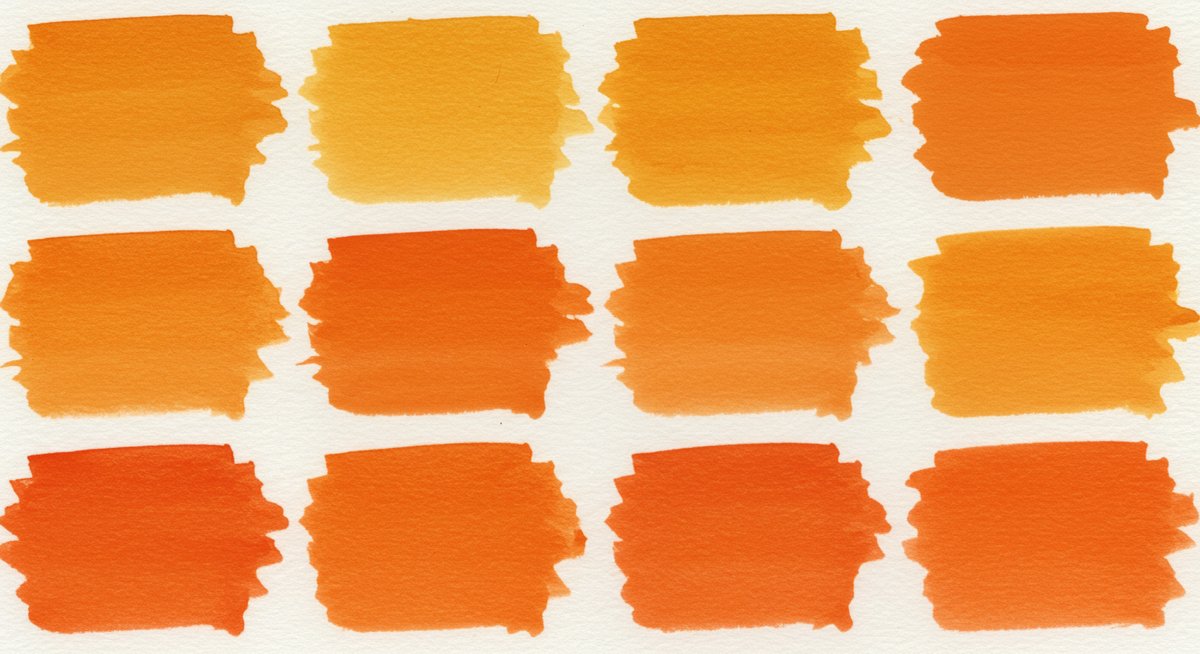

赤と黄色の混ぜ方で変わるオレンジの色合い

オレンジ色は主に「赤」と「黄色」を混ぜることで作りますが、その割合によって色合いが大きく変わります。たとえば、赤を多く加えると深みのある柿色のようなオレンジになり、黄色を多めにすれば明るく柔らかいみかん色に近づきます。

また、使う赤や黄色の種類によっても印象が異なります。鮮やかな朱色の絵の具を使えばビビッドなオレンジになり、落ち着いた赤やレモンイエローなどを選ぶと、やや優しい色合いに仕上がります。実際に少しずつ混ぜながら、自分が思い描くオレンジになるようバランスをとることが大切です。

絵の具や画材ごとに異なるオレンジの作り方

絵の具や画材によって、同じ赤と黄色を混ぜても発色や質感が変わることがあります。水彩絵の具は薄く溶くと透け感のある明るいオレンジになりやすく、アクリル絵の具はしっかりとした発色が特徴です。

また、色鉛筆やクレヨンの場合は重ね塗りや筆圧によって色の濃さを調整できます。メーカーによっては「オレンジ」として販売されている色がそれぞれ微妙に異なるため、混色で好みの色を作るのもおすすめです。画材ごとの特性を知ることで、より理想に近いオレンジを表現できます。

オレンジ色を鮮やかに仕上げるための注意点

明るく鮮やかなオレンジ色を作りたい場合、使う絵の具の種類や配合、水分量に注意しましょう。水を多く含みすぎると薄くなりすぎたり、白っぽくなってしまうことがあります。

また、混ぜすぎると色が濁ってしまう原因にもなります。混色する際は、一度にすべての色を加えるのではなく、少しずつ足しながら色合いを確認するのがコツです。筆やパレットの汚れが混ざらないように、道具もきれいに保つことが大切です。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

さまざまなオレンジ色のバリエーションを作るコツ

オレンジ色にもみかん色や柿色など、たくさんのニュアンスがあります。ここではバリエーションを増やすための調色方法を紹介します。

みかん色や柿色などニュアンスの違いを出す方法

オレンジ色とひとくちに言っても、みかんのような明るく優しい色もあれば、秋の柿のような落ち着いたオレンジもあります。みかん色を作りたい場合は、黄色を多めに加えるのがポイントです。逆に柿色を目指す場合は、赤をやや多くすることで深みが増します。

また、赤や黄色だけでなく、少しだけ茶色や黄土色を混ぜると、より自然な果物の色味に近づけることができます。色見本を参考に、少しずつ調整しながら自分だけのオレンジ色に仕上げてみてください。

白や黒を加えて色味を調整するテクニック

オレンジ色は白や黒を加えることで、明るさや鮮やかさ、深みをコントロールできます。白を少し加えると淡くやさしいパステル調のオレンジになり、黒を加えると落ち着いた雰囲気の濃いオレンジに変わります。

ただし、黒を加えすぎるとくすみやすくなるため、少量ずつ様子を見ながら混ぜましょう。下記のような使い分けが参考になります。

| 加える色 | 効果 |

|---|---|

| 白 | 明るく淡い印象 |

| 黒 | 深みが増す |

このように、少しの工夫でオレンジの印象を大きく変えることができます。

補色や他の色を使ったオレンジ色のアレンジ例

オレンジ色をさらにアレンジしたい場合は、補色や他の色をほんの少しだけ加えてみるのもおすすめです。オレンジの補色は青系なので、ほんの少し混ぜると色が引き締まり、落ち着いたトーンになります。

また、ピンクや緑などを少量加えると個性的なニュアンスが生まれます。たとえば、ピンク系を加えるとサーモンオレンジ風になり、緑をほんのわずか加えることでアースカラーに近づきます。色々な組み合わせを試しながら、自分だけの色を探してみてください。

画材別オレンジ色の調合方法と活用シーン

画材ごとにオレンジ色の作り方や使い方にはさまざまな違いがあります。適した調合方法や、イラスト・漫画での表現方法について解説します。

水彩絵の具とアクリル絵の具のオレンジ色の違い

水彩絵の具は水で薄めて使うため、透けるような明るいオレンジ色が作りやすいです。重ね塗りや水の量によって発色が変化するので、グラデーションや淡い表現にも向いています。失敗しても水でぼかしやすいので、初心者にも扱いやすい画材です。

アクリル絵の具は水彩に比べて発色が強く、不透明でしっかりとした色味を出せるのが特徴です。乾くと耐水性があり、重ね塗りや厚塗りにも適しています。鮮やかなオレンジをはっきり描きたいときや、しっかりした線や面を表現したい場合に役立ちます。目的や仕上げたい雰囲気に合わせて使い分けるのがおすすめです。

樹脂粘土やパステルでのオレンジ色の作り方

樹脂粘土の場合は、赤と黄色の粘土を手でこねながら混ぜてオレンジ色を作ります。混ぜる量を調整することで、みかん色や柿色など様々なバリエーションが可能です。ポイントは、よく練り合わせてムラが出ないようにすることです。

一方、パステルは紙の上で色を重ねていくことでオレンジ色を表現します。黄色の上から赤を重ねる、あるいはその逆で描いてみて、指や綿棒でなじませると自然なグラデーションが作れます。それぞれの画材特有の質感やぼかし技法も活かしながら、多彩なオレンジ色を楽しめます。

オレンジ色を使ったイラストや漫画表現の実例

オレンジ色は、キャラクターの髪色や服、背景の夕焼けや果物など、さまざまな表現で活躍します。とくに、温かみや元気さを出したいシーンにはぴったりの色です。

たとえば、みかんや柿などのフルーツを描く際には、オレンジ色の微妙なニュアンスの違いがリアリティを高めます。また、夕焼けや朝焼けのグラデーションを表現する時にも、赤や黄色との混色で美しい色の変化を出すことができます。漫画表現でも、感情や場面の雰囲気を伝えるためにオレンジ色を効果的に使うと、印象的なイラストに仕上がります。

失敗しないオレンジ色調合のコツとトラブル対策

オレンジ色の混色は簡単そうでいて、思った通りの色にならないこともあります。ここでは失敗しにくい調合のポイントや、トラブル時の対処法をまとめます。

比率の目安と混色の順番を守るポイント

オレンジ色を作るときは、まず黄色をベースにして、少しずつ赤を加えるのがおすすめです。黄色は発色が強いので、先に多めに使うことで明るさを保ちやすくなります。

混色の目安としては、最初は黄色2:赤1の割合からスタートし、必要に応じて微調整します。混ぜる順番を守ることで、思わぬ濁りや色の失敗を防げます。下記に混色の手順をまとめます。

- 1. パレットに黄色を出す

- 2. 赤を少量加えて混ぜる

- 3. 色味を見ながら量を調整

- 4. 必要なら白や黒で明るさを調整

この手順を守ることで、安定してきれいなオレンジ色を作りやすくなります。

濁りやすい時の対処法と色の鮮度を保つコツ

オレンジ色が濁ってしまう主な原因は、他の色が混ざりすぎてしまうことや、筆やパレットが汚れていることです。混色の際は、清潔な道具を使い、必要以上に色を混ぜすぎないよう心がけましょう。

また、絵の具の種類によっては元々の色味がくすみやすい場合もあります。そんな時は、より鮮やかな赤や黄色を選ぶ、水分量を控えめにするなど工夫してみてください。混色の途中で色がくすんできた場合は、一度手を止めて新しい面で再度混ぜるとうまくいくこともあります。

よくある質問とプロのアドバイス

オレンジ色の調色に関しては、「どうしてもくすんでしまう」「思った色にならない」といった声がよく聞かれます。このような場合、まずは原色の選び方や混ぜる順番を見直すことが効果的です。

プロのイラストレーターも、初めは少量ずつ色を加えて、実際の発色を確かめながら調色しています。また、イメージに近い色見本を手元に用意し、随時確認しながら作るのもおすすめです。失敗を恐れず、色の変化を楽しむ気持ちでチャレンジしてみてください。

まとめ:オレンジ色の作り方と画材選びでイラスト表現を広げよう

オレンジ色は、混色の工夫や画材の特徴を理解することで、より豊かな表現が可能になります。赤と黄色のバランスや、白・黒・補色による微調整など、ちょっとしたコツで幅広いニュアンスを出せます。

また、画材ごとの特性を活かしながら調色を楽しむことで、イラストや漫画制作がさらに自由で楽しいものになるでしょう。自分のイメージにぴったりのオレンジ色を見つけて、作品作りの幅を広げてみてください。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。