絵を描くとき、どんな画材や技法を使えば良いか迷う方も多いのではないでしょうか。漫画やイラストをもっと魅力的にしたい、個性や表現の幅を広げてみたい、と感じている方もいることでしょう。

そんな悩みや希望を持つ方に向けて、この記事では絵の具技法の基本から、現代的なテクニック、伝統的な技法まで分かりやすくご紹介します。子どもから大人まで楽しめる画材の工夫も一緒に解説しますので、ぜひ参考にしてください。

絵の具技法の一覧とその特徴を知ろう

絵の具技法には多くの種類があり、用途や仕上がりによって選び方が変わります。まずは基本的な知識を身につけて、作品作りに役立てましょう。

絵の具技法の基本とは

絵の具技法とは、絵の具を使って表現する際の様々な塗り方や描き方のことを指します。一般的によく知られているのは、水彩や油絵、アクリル絵の具などの種類による違いですが、筆や道具の使い方によっても、印象は大きく変化します。

たとえば、水彩絵の具では「にじみ」や「グラデーション」などの効果が得られますし、油絵では重ね塗りや厚塗りによる独特の質感が特徴です。これらの技法は、目的や表現したいイメージに合わせて選択できます。初心者の方は、まずは基本的な技法を試してみて、お気に入りの表現を見つけるのがおすすめです。

代表的な絵の具技法一覧

絵の具技法にはさまざまな種類がありますが、主なものは以下の通りです。

| 技法名 | 特徴 | 適した画材 |

|---|---|---|

| にじみ | 色が広がり柔らかい印象 | 水彩絵の具 |

| グラデーション | 色が滑らかに変化 | 水彩・アクリル |

| ドライブラシ | かすれた質感が出る | 油絵・アクリル |

| 重ね塗り | 色を重ねる深み | 油絵・アクリル・水彩 |

この他にも、点描やスタンピング、マーブリングなど、個性的な表現ができる技法も多くあります。自分の描きたい作品や雰囲気に合わせて、いくつかの技法を組み合わせて使うことも可能です。

絵の具技法の選び方と活用シーン

絵の具技法を選ぶ際には、描きたいテーマや使用する画材、完成イメージを考えることが大切です。例えば、透明感のあるやさしい雰囲気を出したいときは水彩のにじみやグラデーションがおすすめです。

一方で、力強いタッチや立体感を表現したい場合は、油絵の重ね塗りや厚塗り技法が効果的です。アクリル絵の具は乾きが早く、さまざまな技法に応用できるため、初心者から上級者まで幅広く利用されています。用途や仕上げたい雰囲気によって、技法を選んでみましょう。

初心者でも楽しめる簡単な絵の具技法

これから絵の具技法にチャレンジする方におすすめなのは、手軽にできる方法です。たとえば、「にじみ」は水を多めに使った筆で色を置くだけで、自然な色の広がりが楽しめます。

また、「ドライブラシ」は筆先の水分を少なくして描くだけで、かすれた独特の質感が出せます。どちらも準備が簡単で、失敗を気にせずに取り組めるのが魅力です。身近な紙や道具でできるので、ぜひ試してみてください。

絵の具技法の発展と現代アートへの応用

絵の具技法は常に進化を続けており、現代アートでも新しいスタイルや表現方法が生まれています。デジタル技術と組み合わせたり、異なる画材を同時に使うことで、今までにない個性豊かな作品が生み出されています。

また、日常の身近な素材を使った新しい絵の具技法も注目されています。技法にとらわれすぎず、自由な発想で取り入れることで、思いがけない表現が生まれるのも現代ならではの楽しみ方です。

「漫画で何を伝えるべきか」がわかる本!

著名な先生方のお話が満載で充実の一冊。

モダンテクニックで広がる表現の可能性

新しい表現技法が加わると、従来の画材だけでは生み出せなかった独特の雰囲気や質感が実現できます。手軽に挑戦できる方法を知って、作品をより個性的にしてみましょう。

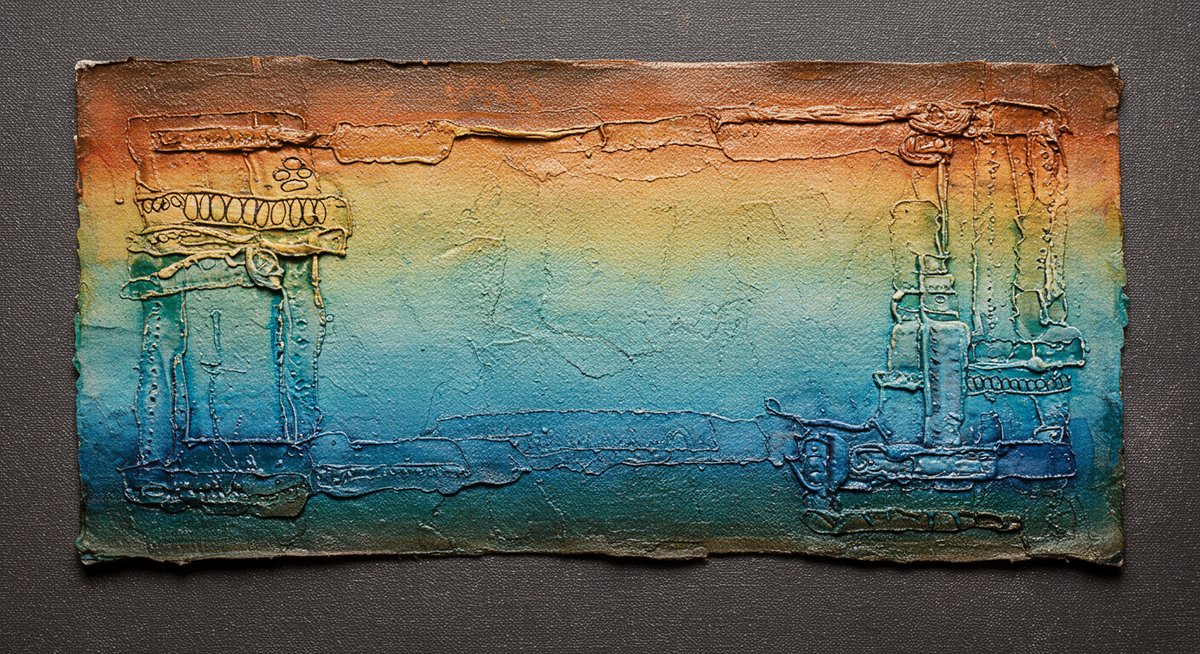

デカルコマニーのやり方とコツ

デカルコマニーは、絵の具を紙にのせて別の紙や物で押しつけ、偶然できる模様を楽しむ技法です。やり方はシンプルで、まず紙に適量の絵の具を垂らし、上からもう一枚の紙を重ねて軽く押します。そのまま紙を開くと、左右対称や思いがけない模様が現れます。

この技法のコツは、絵の具の量や押し方を変えてみることです。また、色を複数使ったり、紙をずらして開くことでユニークな仕上がりになります。偶然性を楽しむ技法なので、子どもも大人も自由な発想で取り組めます。

スパッタリングで生まれる独特な風合い

スパッタリングは、ブラシに絵の具を含ませて指で弾いたり、紙の上で振るわせたりして、細かな点や飛沫を作る技法です。背景や星空、雨粒など、自然な模様を表現したいときにぴったりです。

この方法は、絵の具の濃度やブラシの種類によって仕上がりが大きく変わります。新聞紙やマスキングテープを使って部分的に模様を入れると、さらに表現の幅が広がります。多少の飛び散りがあるので、作業スペースをカバーして取り組むと安心です。

ドリッピングで描く動きのある作品

ドリッピングは、絵の具を筆やスティックなどから垂らし、自然に流れる線や模様を生み出す技法です。偶然にできる流れや混ざり合いを活かして、ダイナミックな動きを感じる作品が作れます。

コツは、絵の具の粘度や量を調整してみることです。液体がサラサラだと細く長い流れに、少し粘度があると線に厚みが出ます。紙やキャンバスを傾けて絵の具を流すやり方もあるので、楽しみながらいろいろ試してみてください。

マーブリングで作る幻想的な模様

マーブリングは、水や専用液の表面に絵の具を浮かべ、棒などで模様を作ってから紙に写し取る技法です。水面に色が広がり、幻想的で唯一無二の模様が出来上がります。

使う絵の具や紙の種類によって模様の見え方が変化します。色を重ねたり、細い棒で線を引いたりすると、より複雑な模様が作れます。難しそうに感じるかもしれませんが、材料がそろえば比較的手軽に挑戦できます。

フロッタージュとコラージュの組み合わせアイデア

フロッタージュは、紙の下に葉っぱやコインなど凹凸のあるものを置き、上からクレヨンや鉛筆をこすることで模様を写し取る技法です。コラージュは、異なる素材や紙を切り貼りして一つの作品にまとめます。

この二つを組み合わせることで、色や形、質感の違いを生かしたオリジナル作品が作れます。たとえば、フロッタージュで質感を表現し、そのパーツを切り取ってコラージュに使う方法もおすすめです。自由な発想で組み合わせてみましょう。

子どもから大人まで楽しめる画材と技法の工夫

画材や技法の選び方ひとつで、年齢や経験に関係なくアートを楽しめます。親子やクラスで取り組むときのポイントも押さえておきましょう。

クレヨンと絵の具の組み合わせ技法

クレヨンと絵の具を組み合わせると、簡単な工夫で印象的な作品が生まれます。たとえば、クレヨンで絵を描いた後に水彩絵の具を上から塗ると、クレヨンの部分がはじき効果として残ります。

この技法は、子どもにも大人にも人気で、線や色の重なりを楽しむことができます。画用紙さえあればすぐに始められるので、家庭や教室でもよく使われています。色の組み合わせや塗り方を変えて、いろいろな表現を試してみましょう。

スタンピングやフィンガーペインティングの魅力

スタンピングは、消しゴムやスポンジなどを使って絵の具を押し付け、模様や形を作る技法です。簡単な形のスタンプや、身近な素材を使ってオリジナルのスタンプを作ることもできます。

一方、フィンガーペインティングは、指先で直接絵の具をのばして描く方法です。小さなお子さまでも安全に取り組め、五感を使った表現ができます。どちらも手軽で、完成までの過程を楽しめる点が大きな魅力です。

版画やスタンシルで広がる表現

版画は、板やゴムなどに模様を彫り、インクや絵の具をつけて紙に転写する技法です。1つの版から何枚も同じ絵を刷ることができ、独特の線や質感を楽しめます。

スタンシルは、型紙を使ってその形に絵の具を塗る方法です。複数の型を重ねたり、色を変えたりすることで、複雑な模様や繰り返し模様が作れます。どちらも量産やデザインの統一がしやすく、工作やグッズ作りにも適しています。

身近な素材を使ったアート体験

絵の具やクレヨンだけでなく、たとえば段ボールや紙コップ、葉っぱ、布、空き箱といった身近な素材もアートに活用できます。素材の質感や形を活かして、新しい表現を見つける楽しみがあります。

廃材を使った工作や、拾った自然のものをコラージュに取り入れることで、創造力や観察力も養われます。工夫次第で幅広い作品ができるので、家族や友人と一緒に体験してみてはいかがでしょうか。

保育や授業で取り入れやすい技法のポイント

保育や小学校の美術の授業では、子どもたちが安全に、かつ自由な発想で取り組める技法選びが大切です。絵の具の量や道具の使い方を工夫することで、失敗しにくく、達成感のある活動ができます。

また、準備や片付けが簡単な技法や、短時間で完成する方法を選ぶと、指導する側も子どもたちも無理なく楽しめます。クレヨン+水彩、スタンピング、フィンガーペインティングなどは、保育でもよく活用されています。

日本画や西洋画に見る伝統的な技法と現代画材

昔から受け継がれる伝統的な技法と、現代の新しい画材や表現を組み合わせることで、より幅広いアートの世界が楽しめます。日本画と西洋画、それぞれの特徴も見てみましょう。

日本画に使われる伝統技法一覧

日本画では、和紙や天然顔料、膠(にかわ)といった独自の画材を使います。代表的な技法としては、次のものがあります。

| 技法名 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| たらし込み | 色が自然に広がる | 背景や水の表現 |

| ぼかし | 柔らかな色の移行 | 花や空の描写 |

| 隈取(くまどり) | 影や立体感を強調 | 人物や動物の表現 |

これらの技法は素材の美しさを引き出し、繊細で上品な仕上がりを演出します。伝統の技を知ることで、表現の幅が広がります。

水彩画と油絵の違いと特徴

水彩画は水で絵の具を溶かして使うため、透明感や柔らかな色合いが特徴です。重ね塗りやにじみ、グラデーションといった軽やかな表現がしやすく、紙の白さを生かすことができます。

一方、油絵は油で溶いた絵の具を使うので、厚塗りや重ね塗りによる深みや重厚感が生まれます。乾燥に時間がかかりますが、修正や加筆もしやすいです。それぞれの特徴を活かして、表現したいイメージやテーマに合わせて選ぶのが良いでしょう。

アクリル画やパステル画の楽しみ方

アクリル絵の具は水にも油にもなじみ、乾きが早く発色が鮮やかです。重ね塗りや盛り上げなど多彩な技法に向いており、初心者からプロまで幅広く使われています。

パステル画は、粉状の顔料をスティック状に固めた画材を使い、指や布でなじませて描きます。ふんわりとした色合いから濃いタッチまで、自由に表現できる点が魅力です。どちらも紙やキャンバスなど、さまざまな支持体に描けるのが特徴です。

ペン画やデジタル画の新しい表現

ペン画は細いペンやマーカーを使って線画を描き、緻密な描写や独特の質感を表現できます。インクの黒一色だけでなく、カラーペンで彩りを加えることも可能です。

デジタル画は、パソコンやタブレットで描く現代的な方法です。レイヤーやブラシを使い分けて、アナログでは難しい表現も手軽に実現できます。修正が簡単で、いろいろな画材の質感を再現できるのも大きな魅力です。

伝統と現代技法の融合事例

近年は、伝統的な技法と現代的な表現を組み合わせた作品が増えています。たとえば、日本画のたらし込み技法とアクリル絵の具を組み合わせたり、油絵の重厚感とデジタル加工を合わせたりするなど、自由な発想が生まれています。

こうした融合は、表現の幅を広げるだけでなく、新しいアートの可能性を切り開いています。従来の枠にとらわれず、自分なりの表現を探求する姿勢が大切です。

まとめ:絵の具技法を活かして自由な表現を楽しもう

絵の具技法は種類や選び方次第で、誰でも自由に自分だけの表現ができる点が魅力です。伝統から現代的な方法まで、いろいろな技法を気軽に試してみることで、新しい発見や楽しみが広がります。

これから絵を始める方も、経験者の方も、難しく考えすぎずにまずは気になる技法を試してみましょう。画材やテクニックの工夫で、アートの世界は一層楽しく、奥深いものになります。

世界70か国で愛されるコピック!

ペンにこだわると、イラストがどんどん上達します。